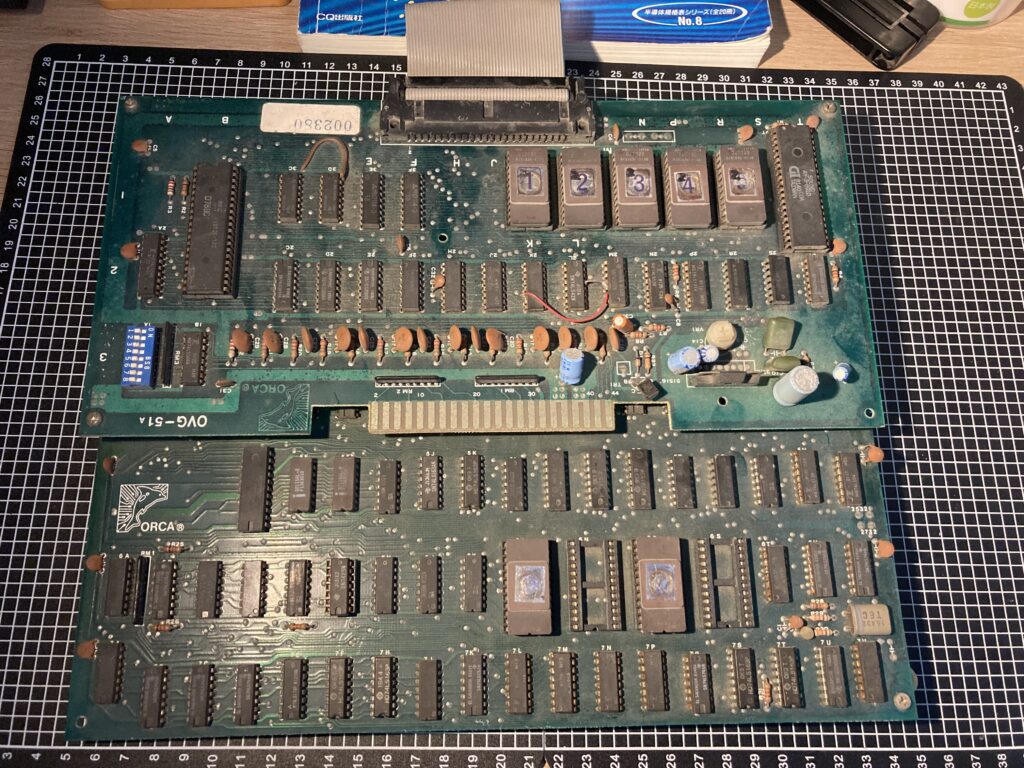

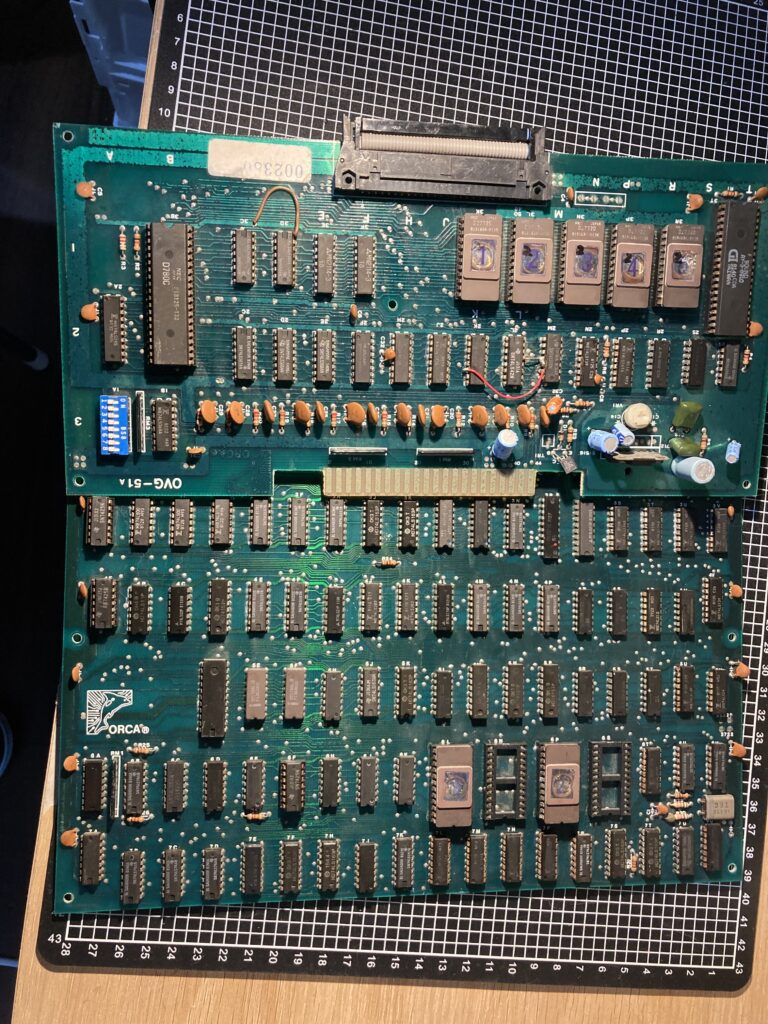

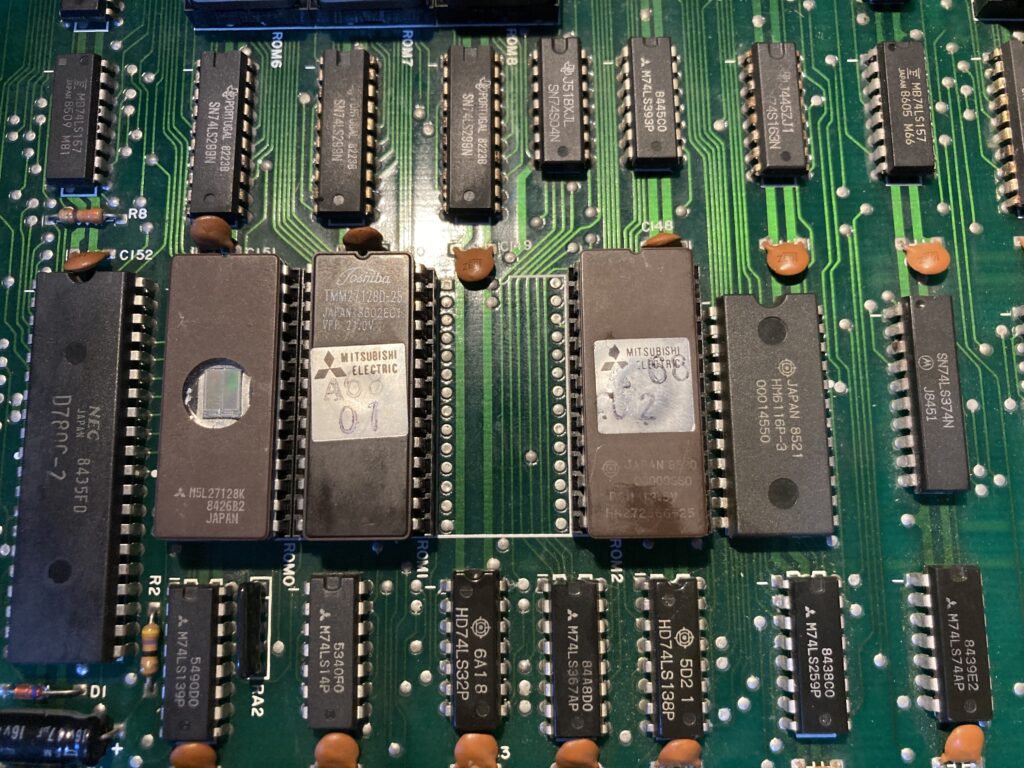

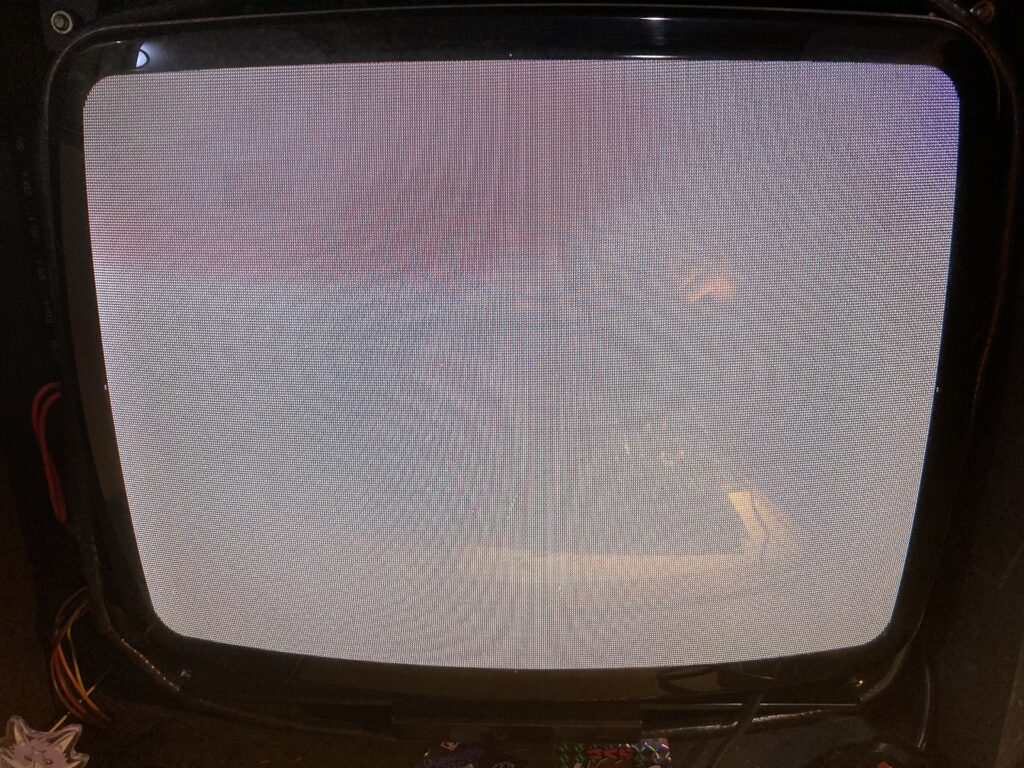

東亜プランの傑作である『ゲットスター』の基板を入手しました。ROMシールはオレンジががった金だけだと思っていましたが、こちらは三菱の銀シールのバージョンです(両方とも純正)。ゴミみたいな絵が出て起動しないと書かれていたので早速見てみましょう。

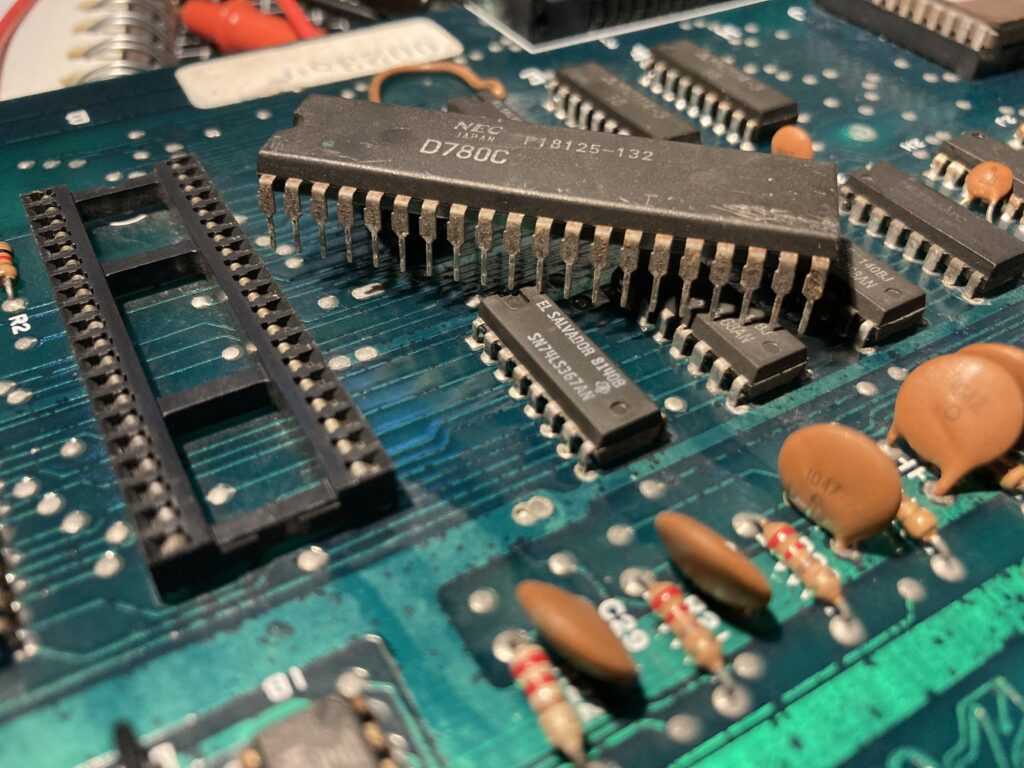

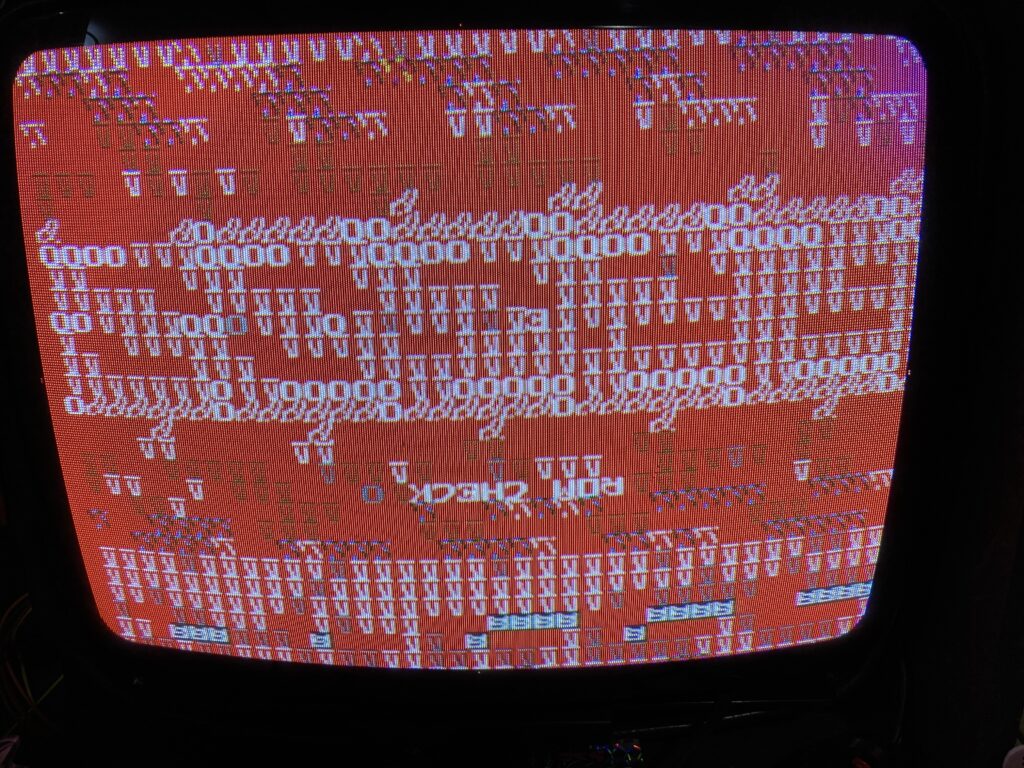

立ち上げるとROM CHECKと出て画面が止まります。CPUかプログラムROMが怪しいので、プログラムROMを見てみます。

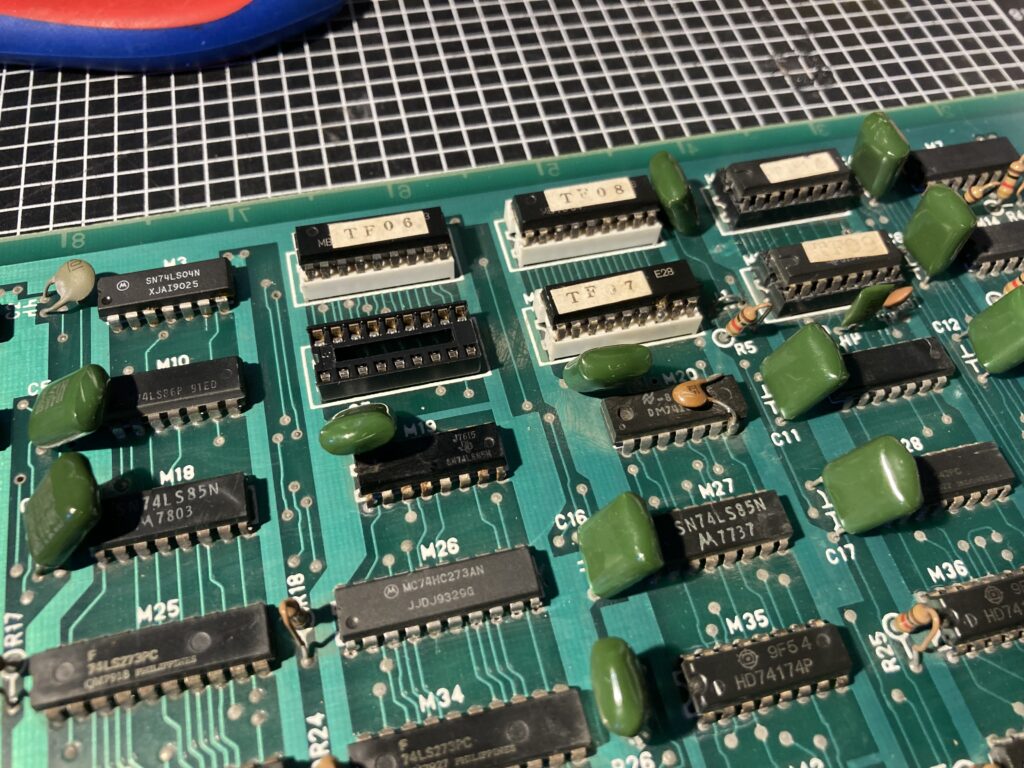

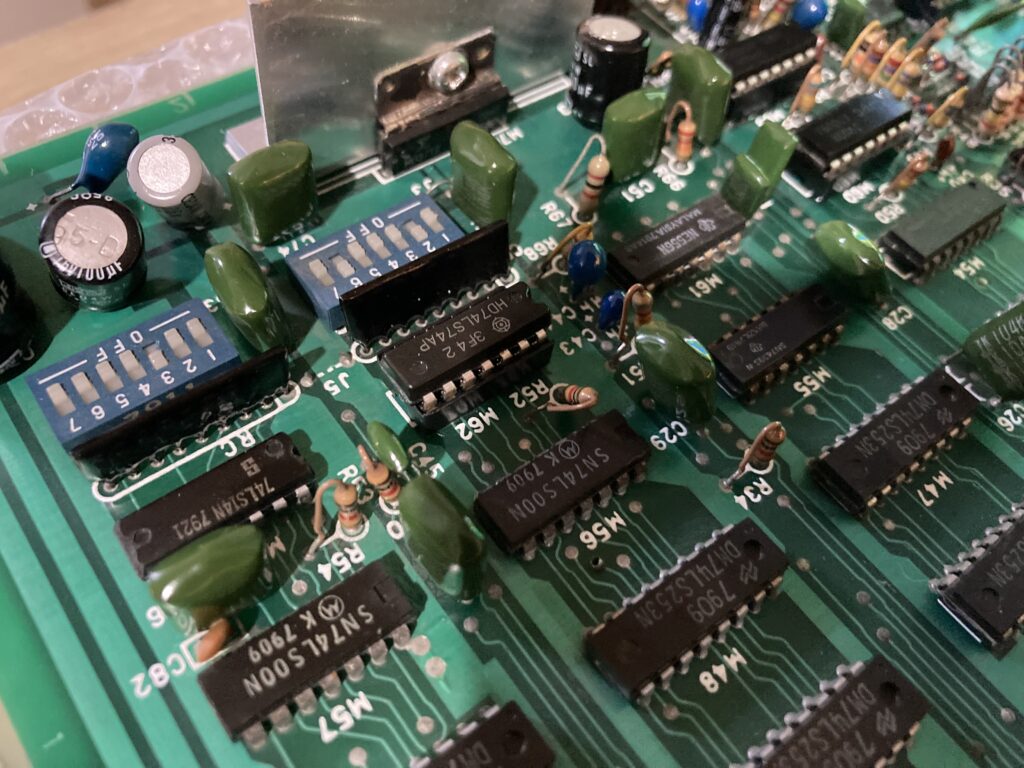

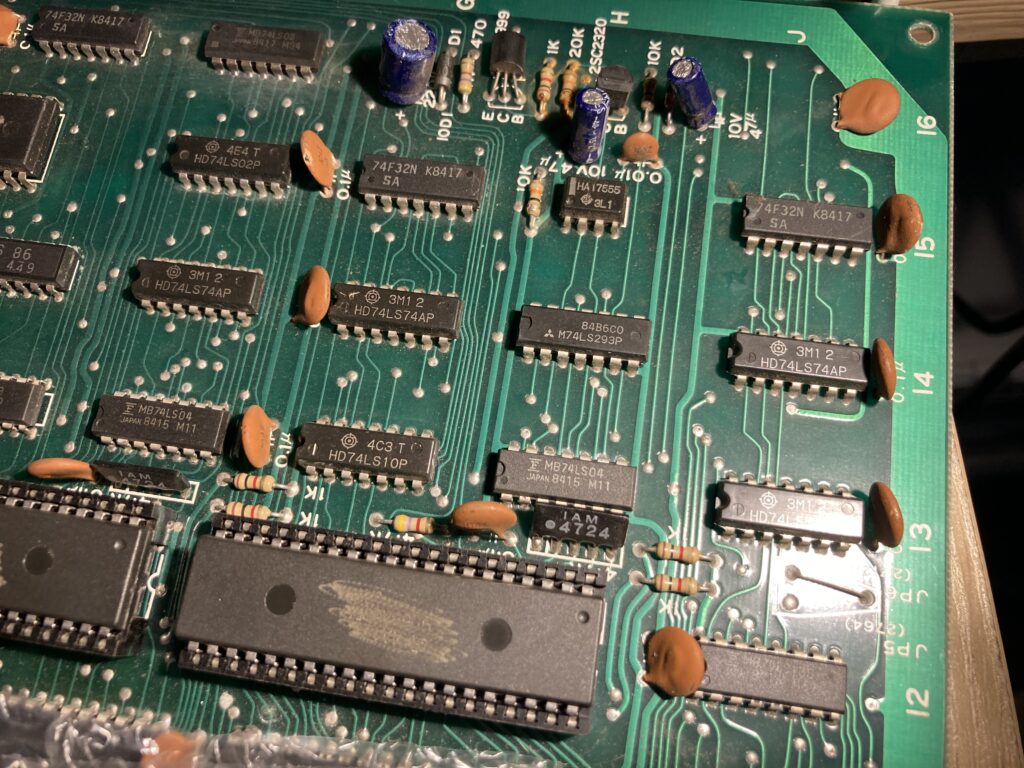

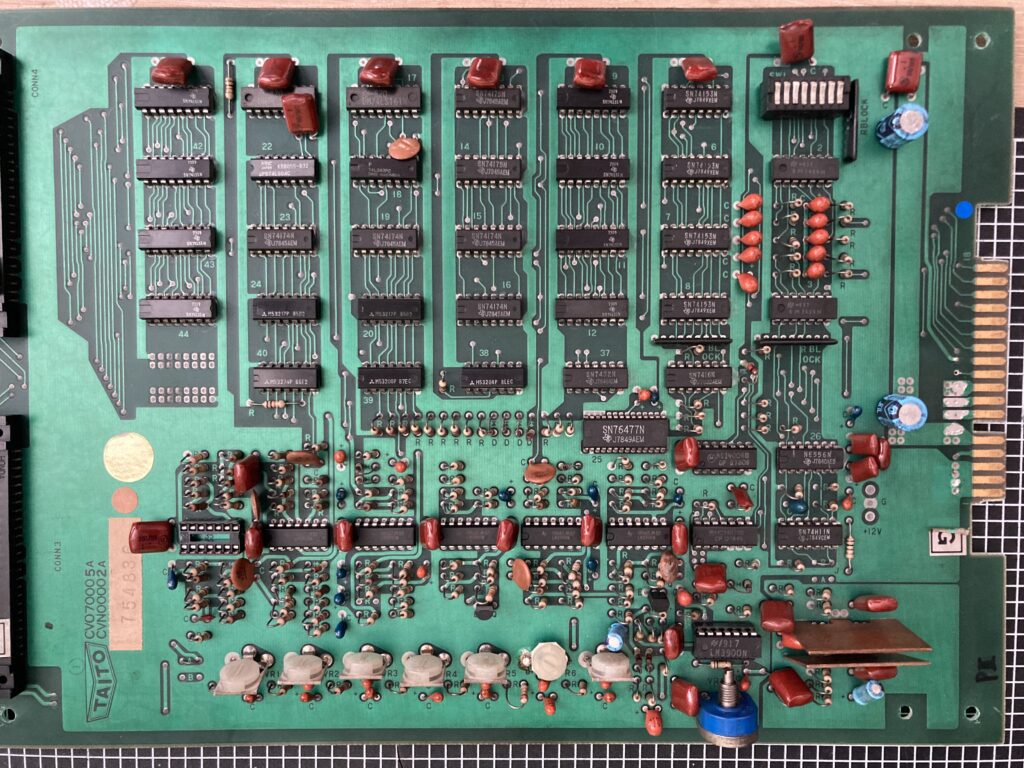

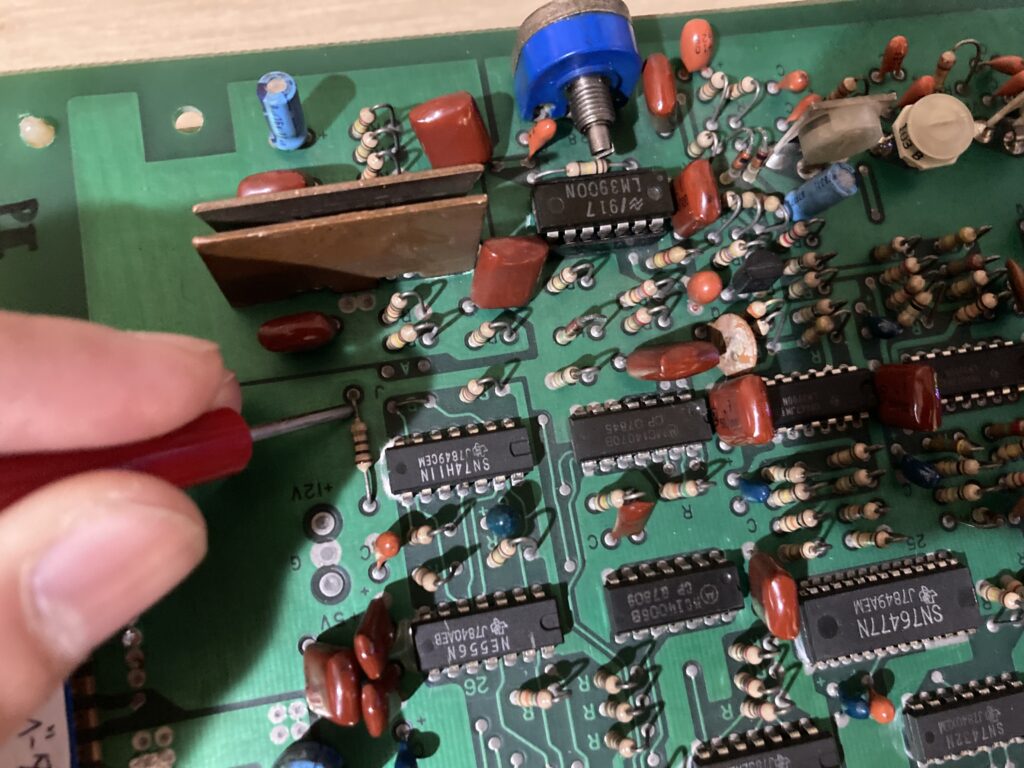

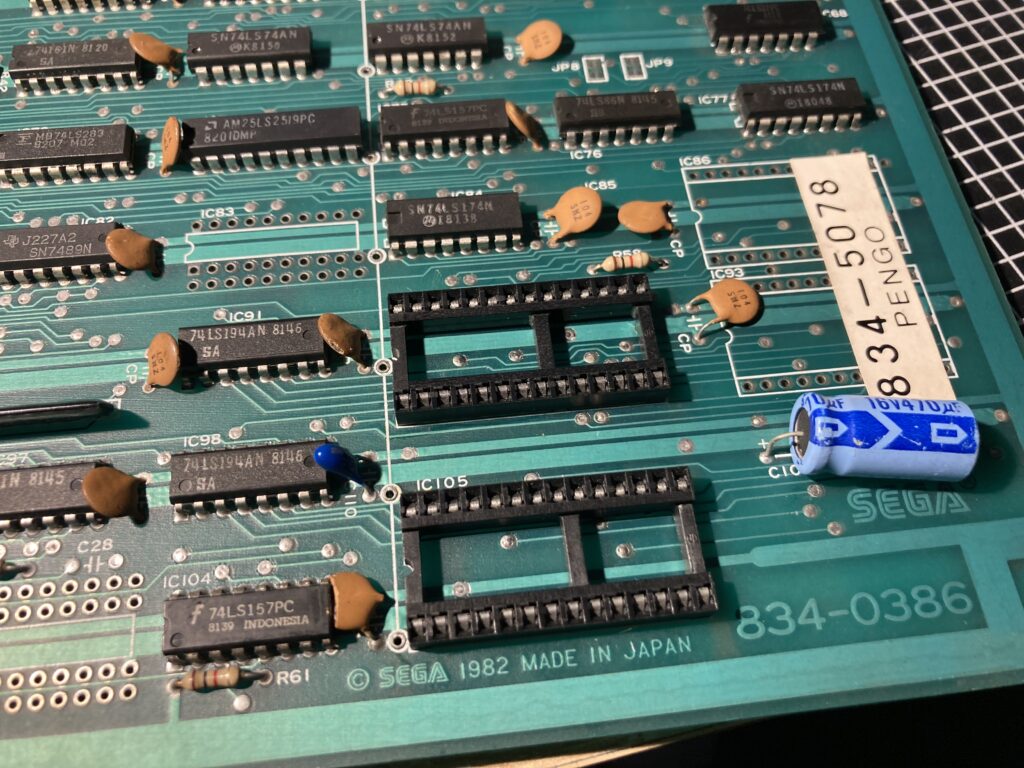

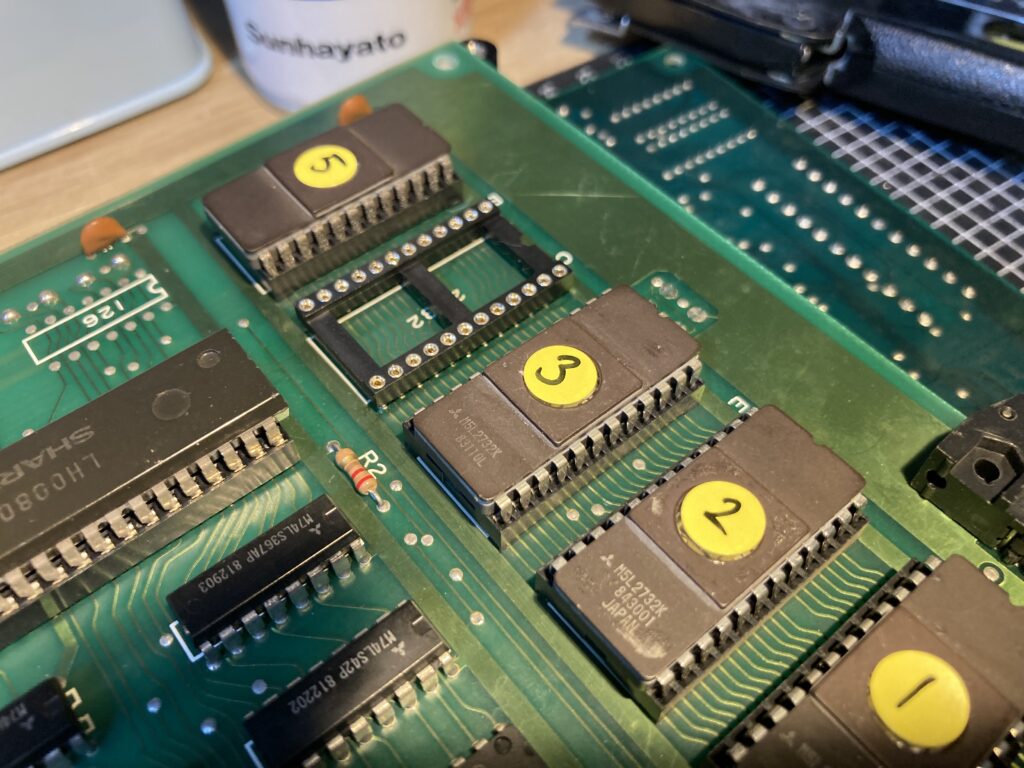

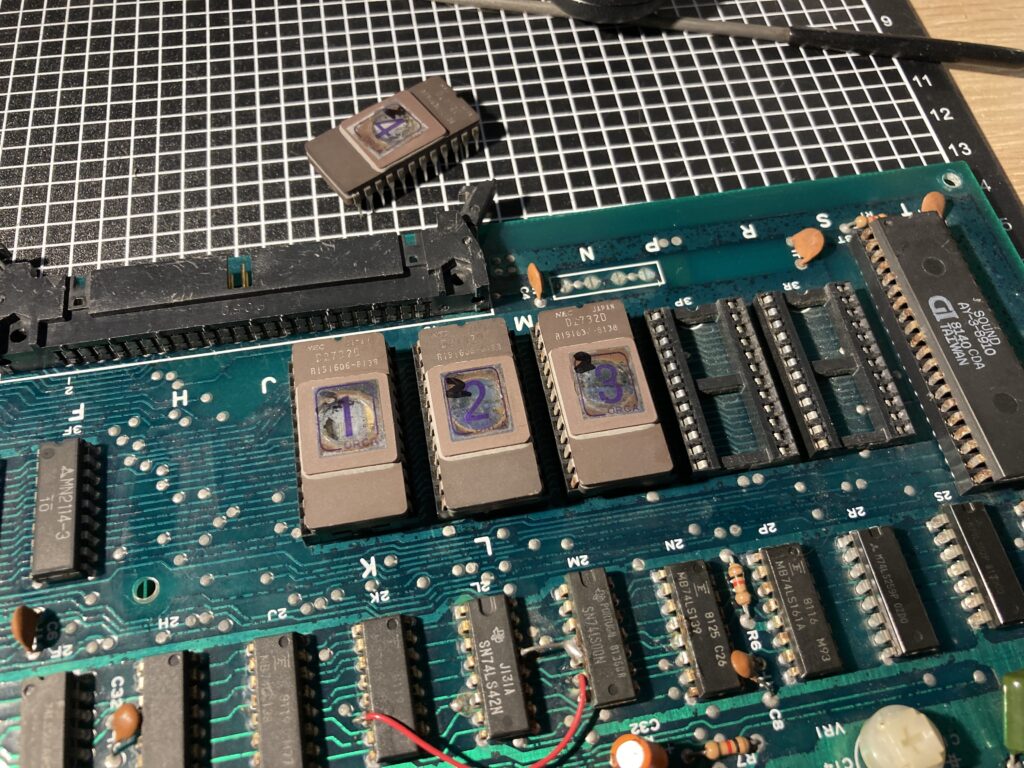

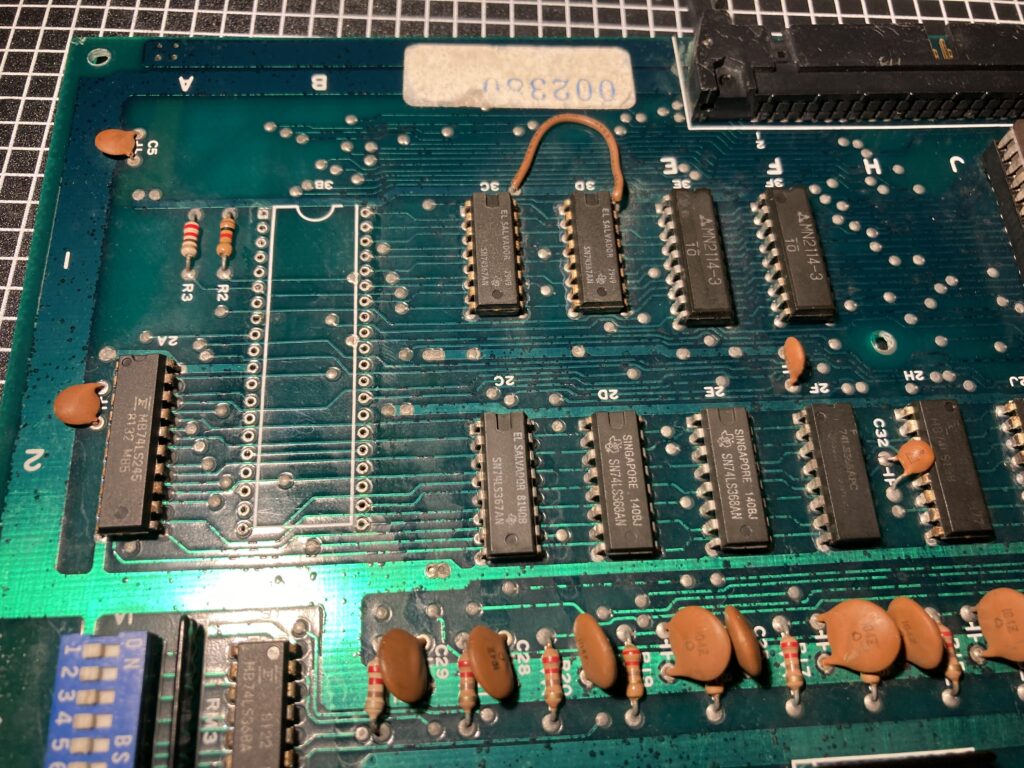

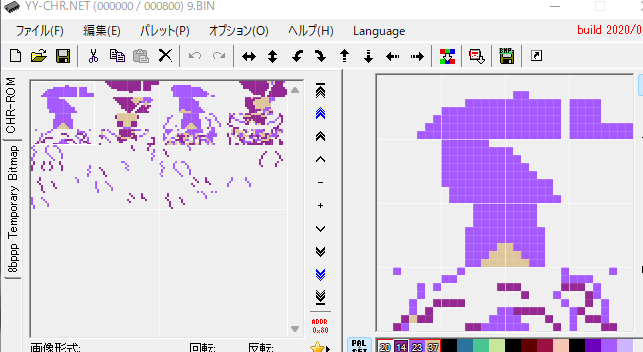

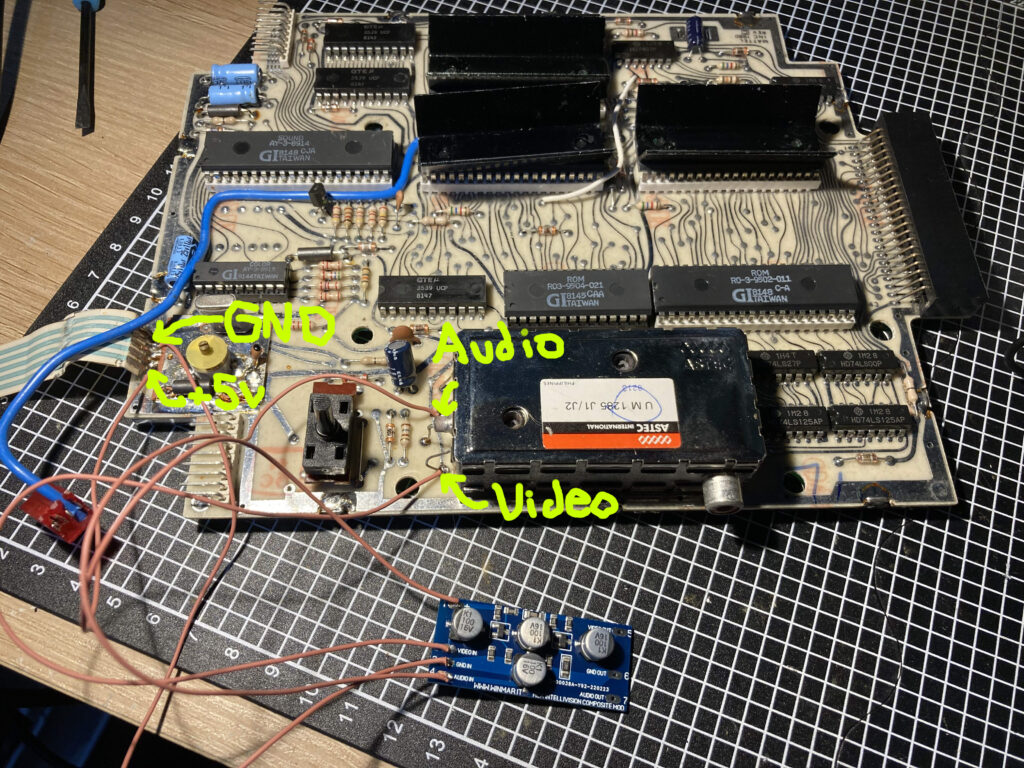

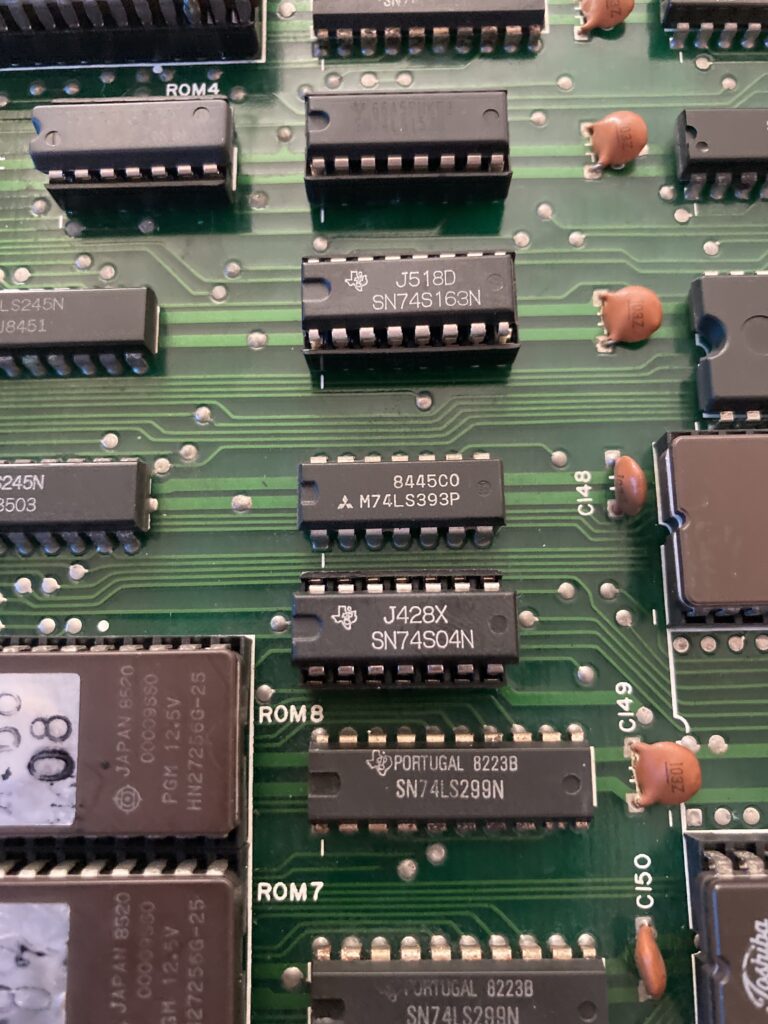

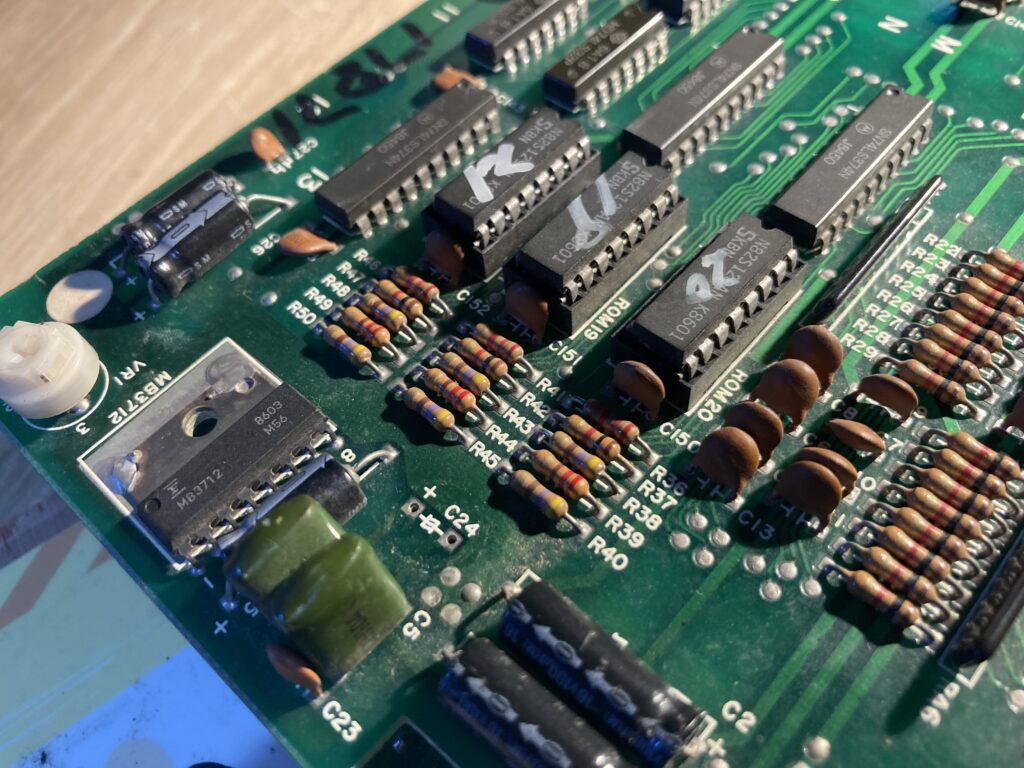

プログラムROMはZ80横のA68-00,A68-01,A68-02の3つで構成されています。写真右上の2個並んでいるROMはテキスト、左上の4個並んでいるのは背景のROMとなります。

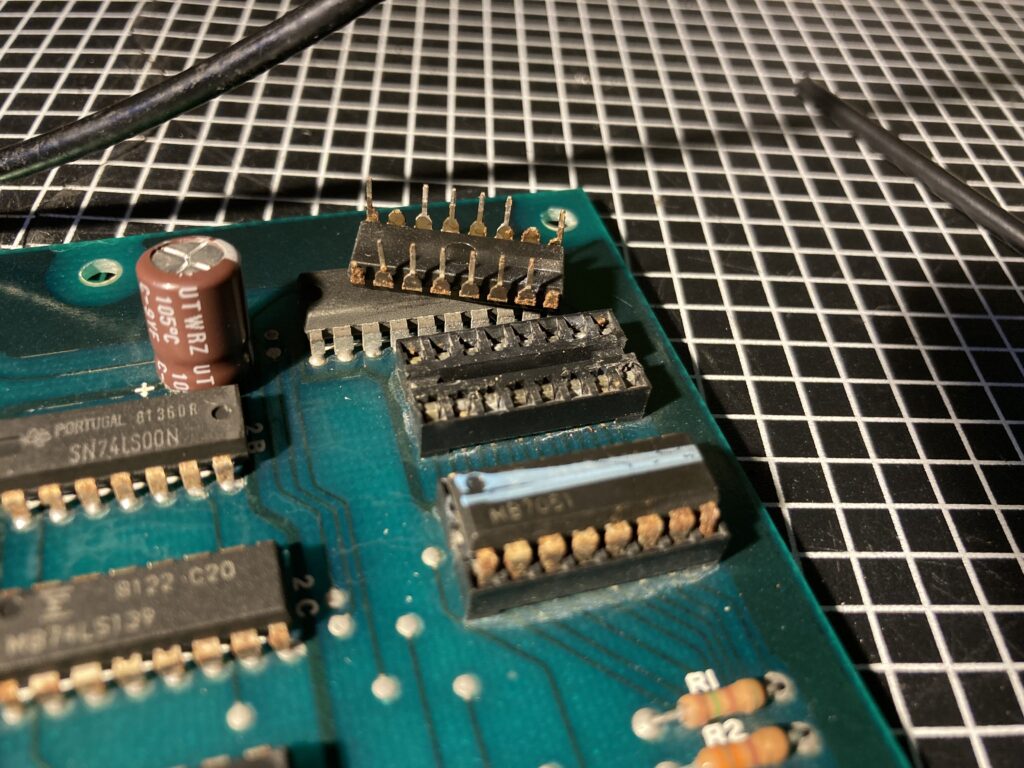

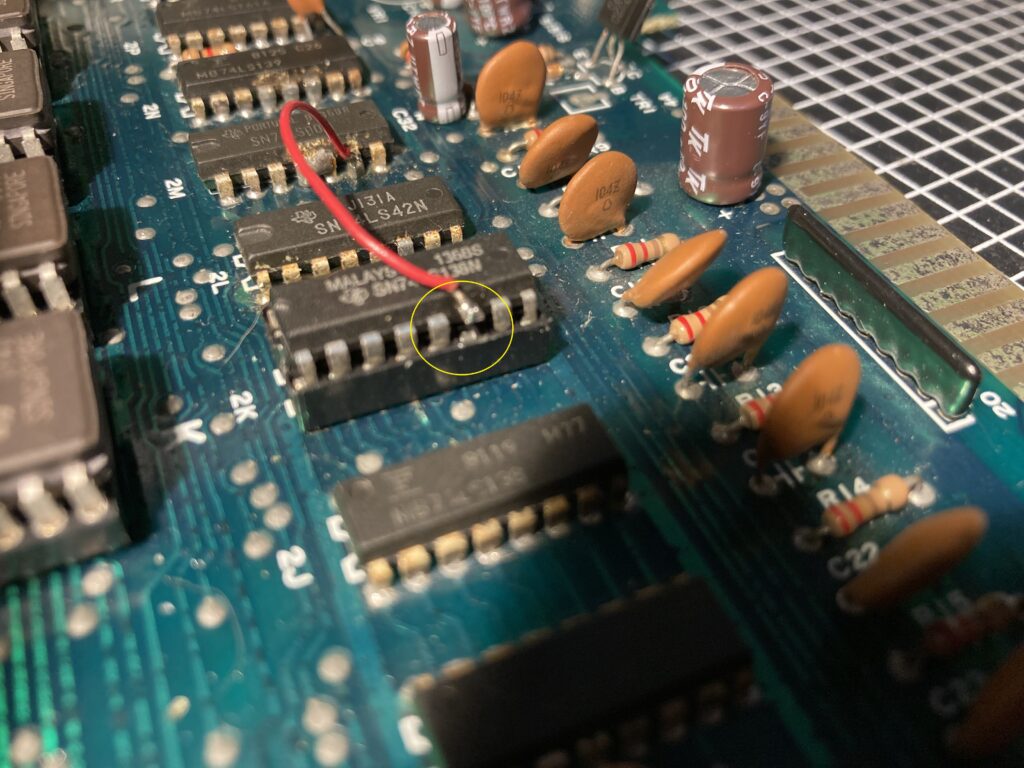

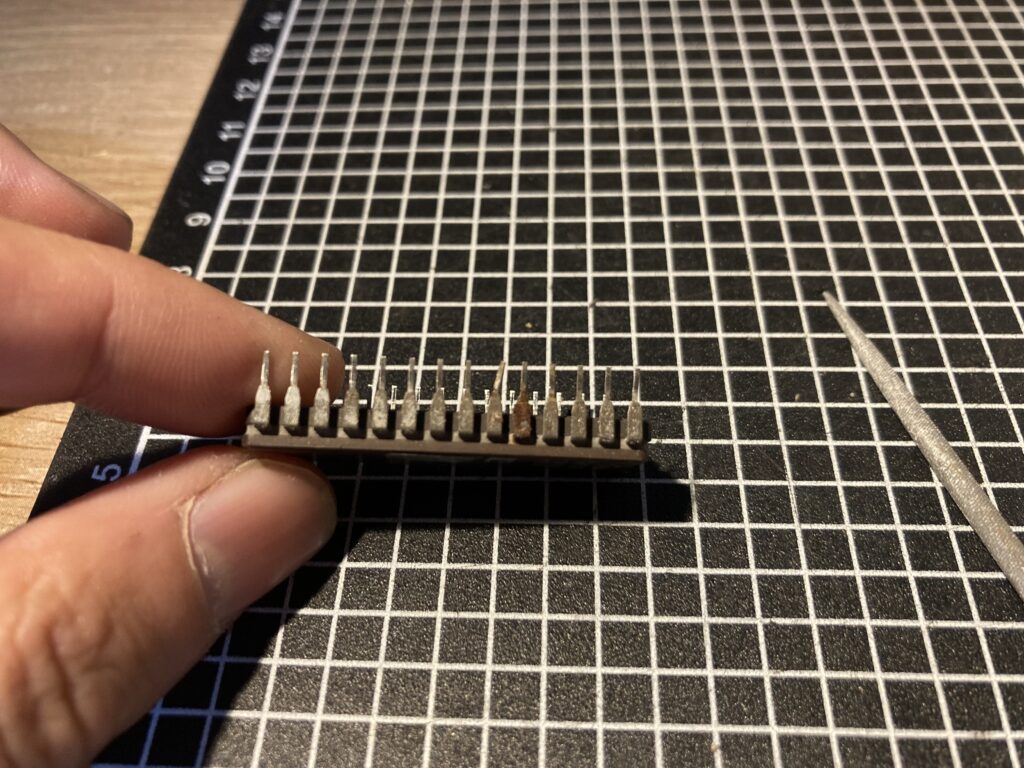

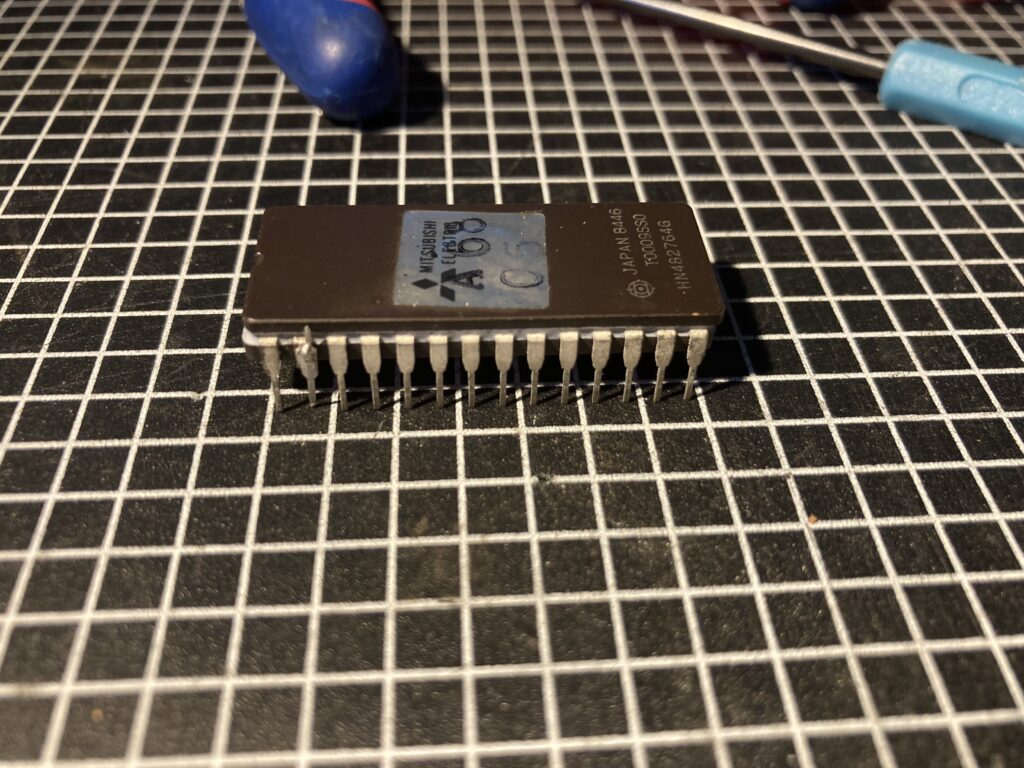

脚の一部が錆びていてボロボロになっており、少し触ったら根元から取れたEPROMもありました。

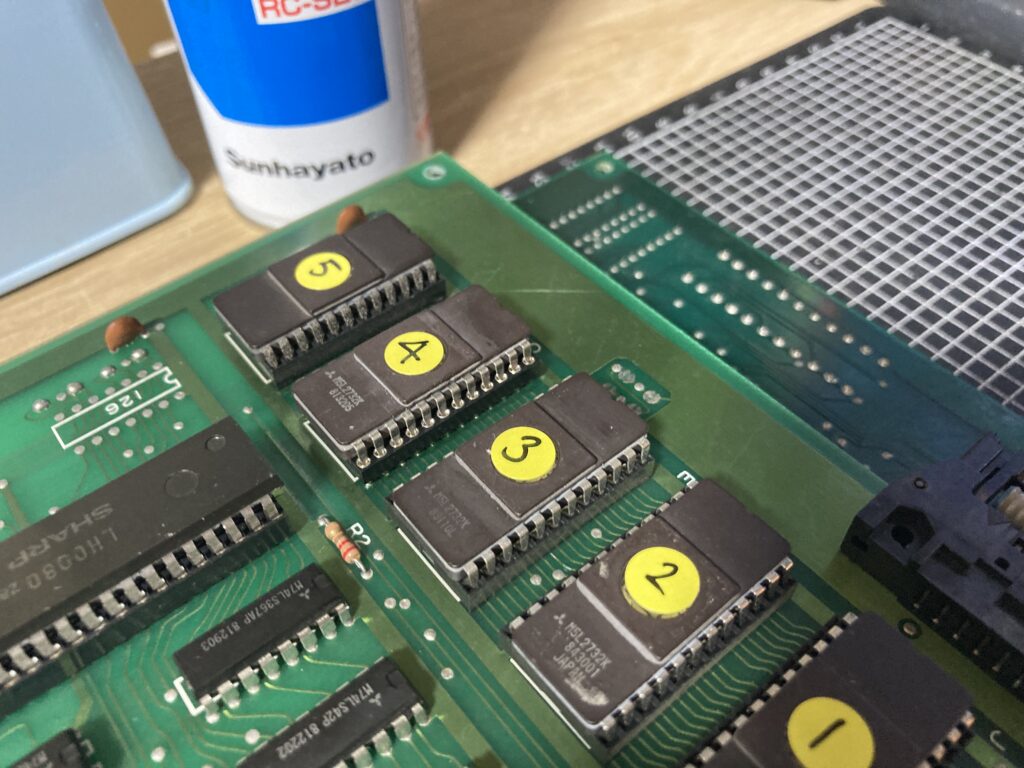

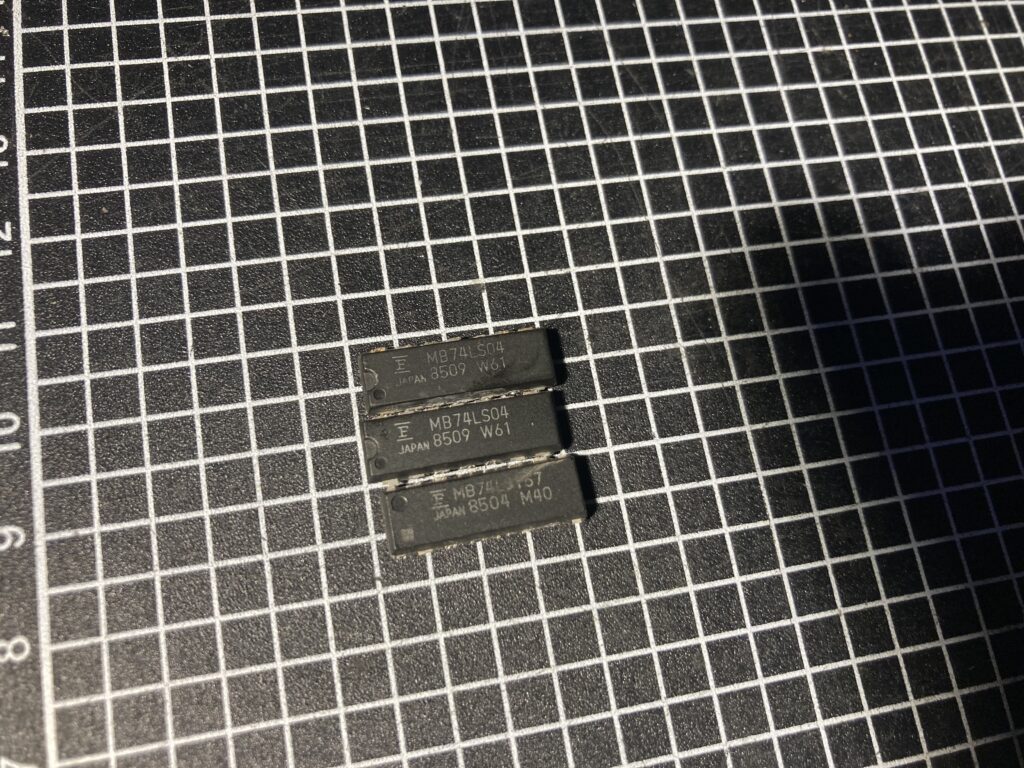

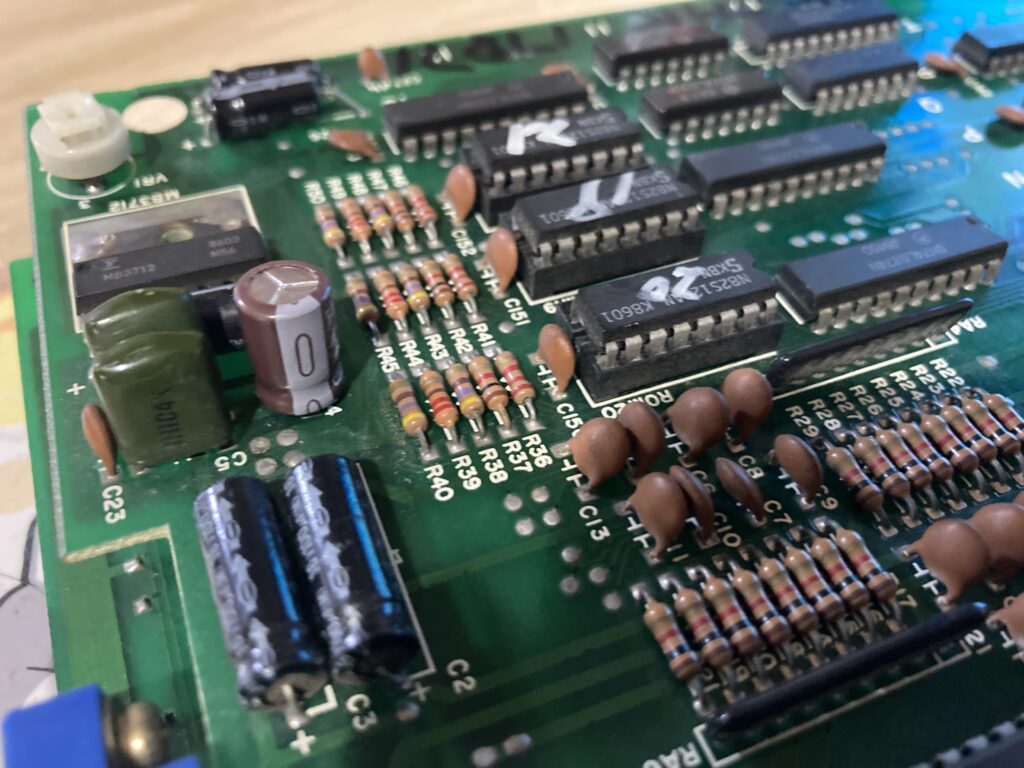

折れた脚を修復し、根元から取れたEPROMは吸い出した上で焼き直しました。ちなみにEPROMの中身はすでに持っている国内版の『ゲットスター』と同一のものでした。

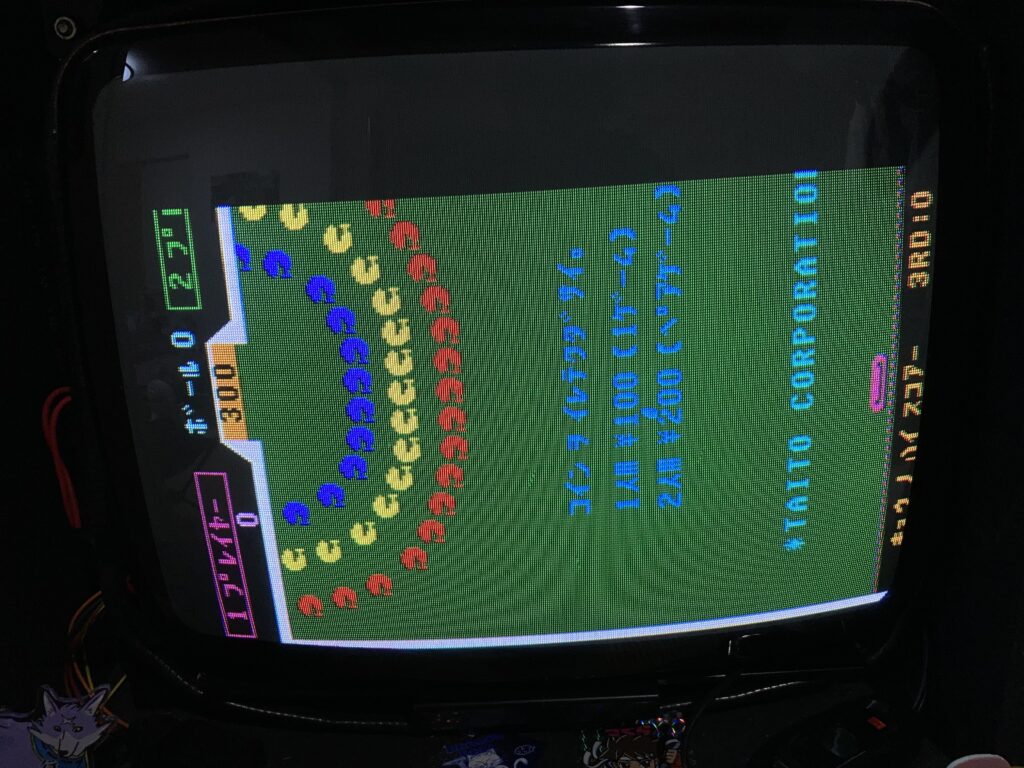

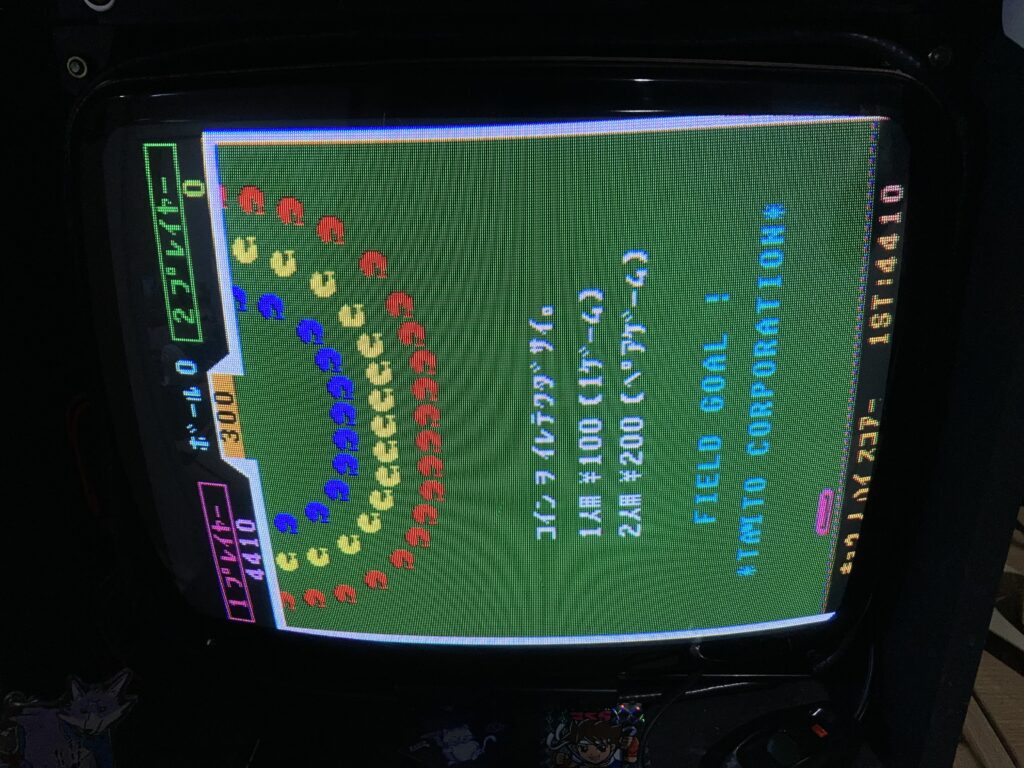

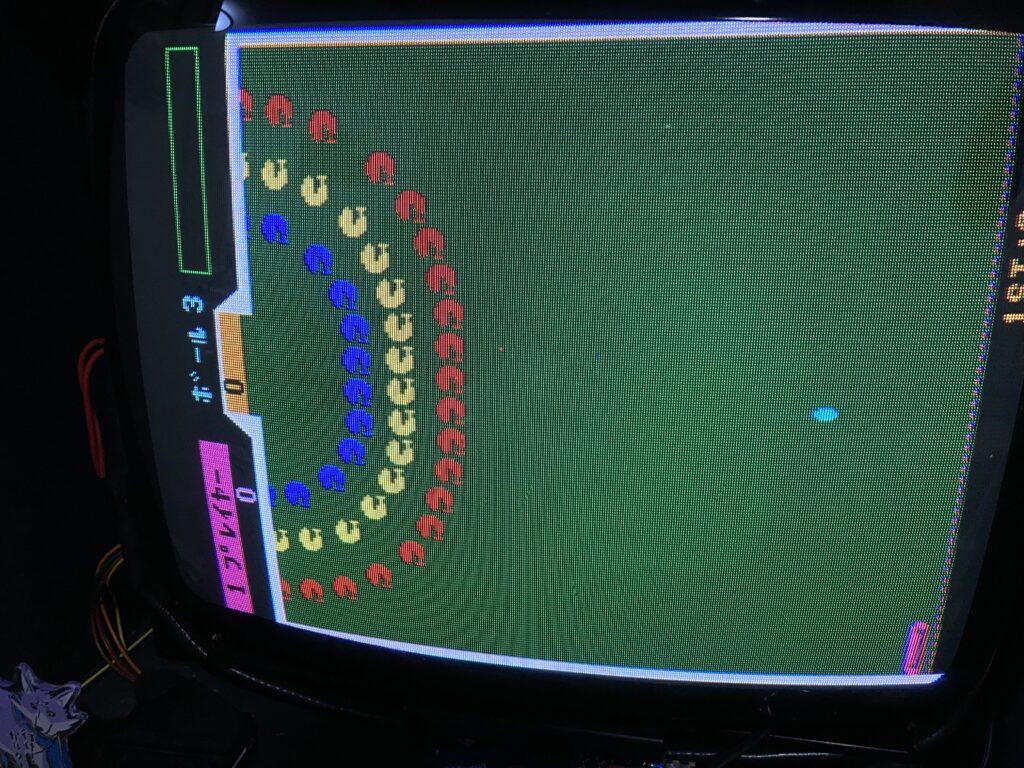

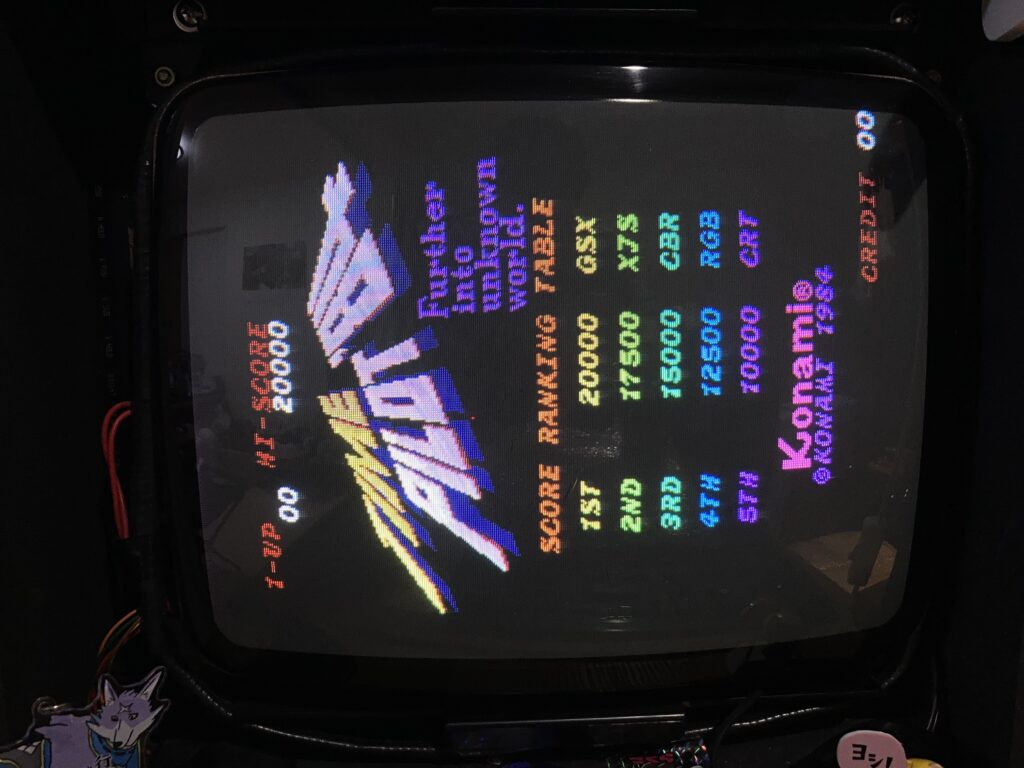

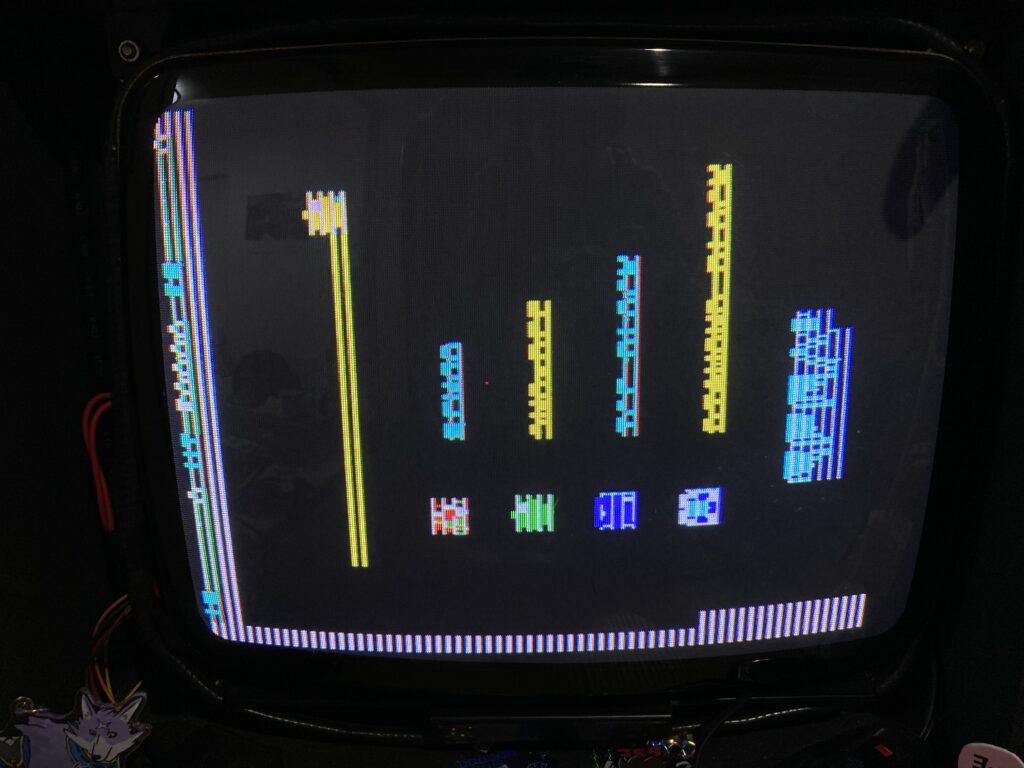

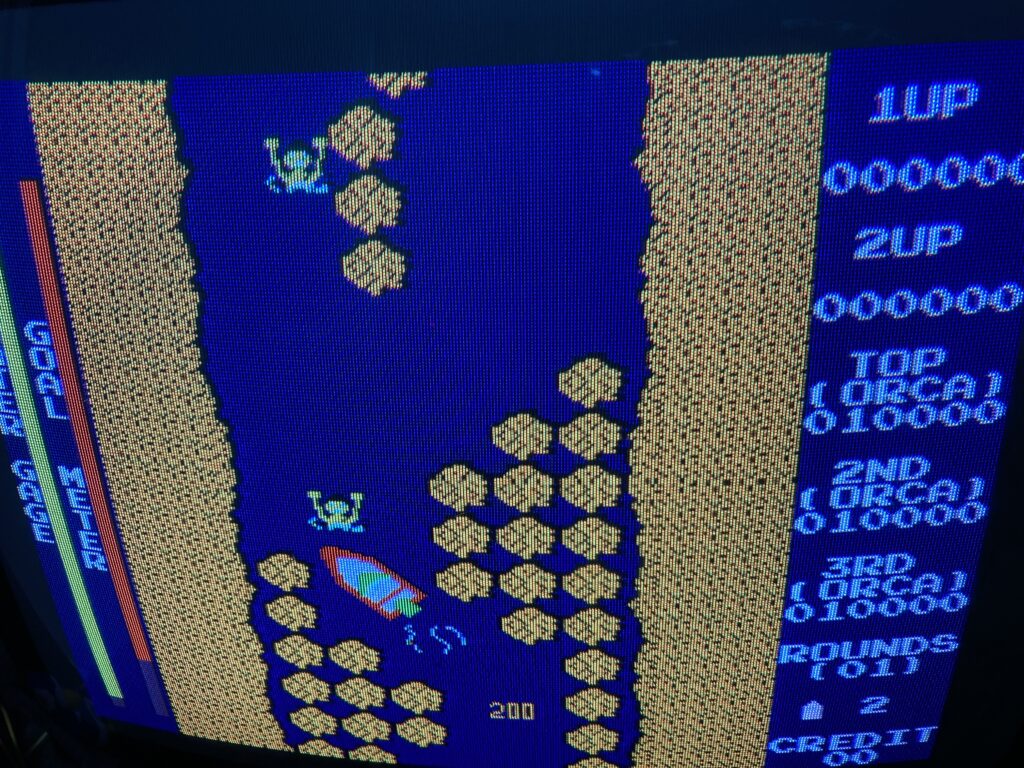

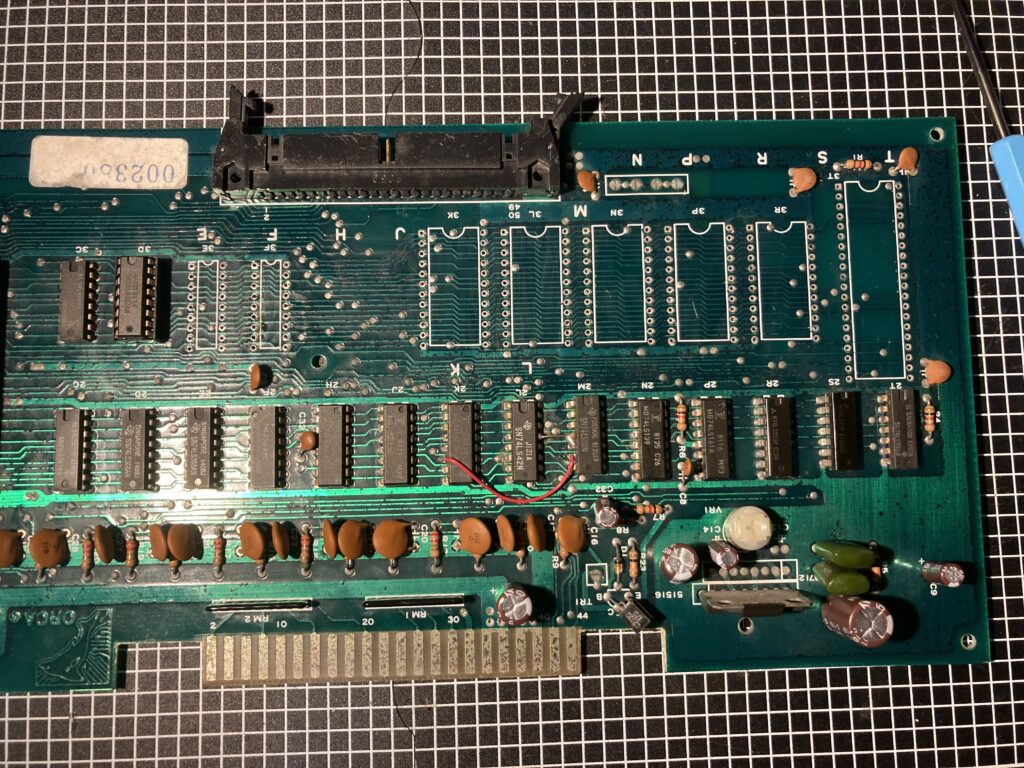

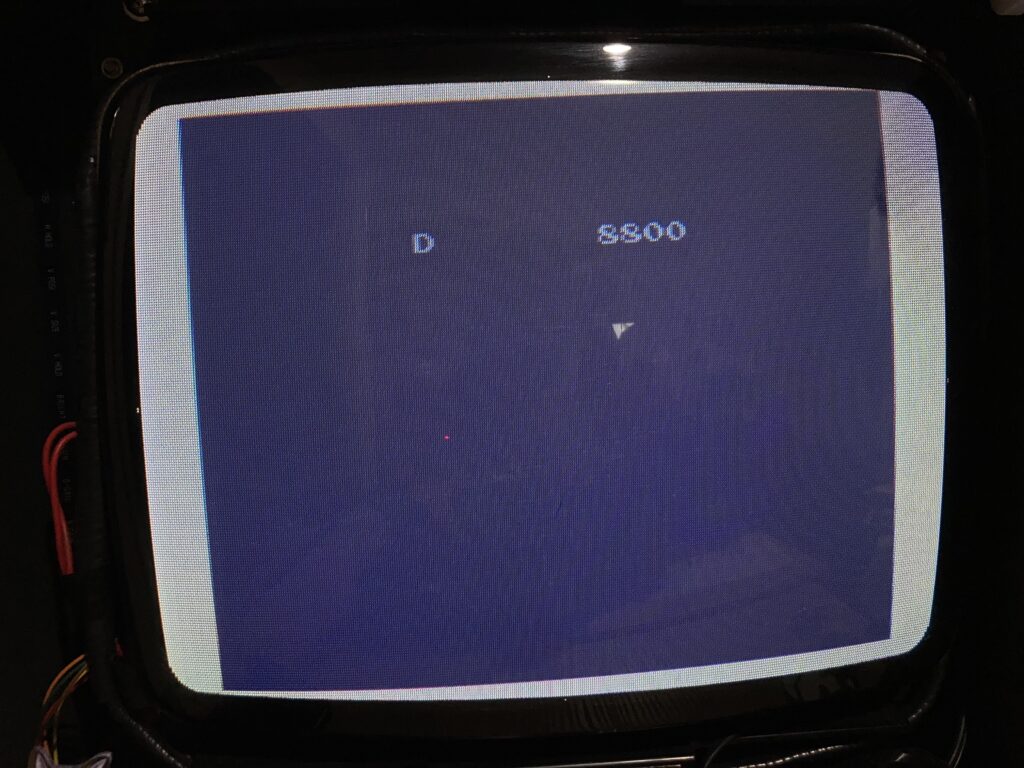

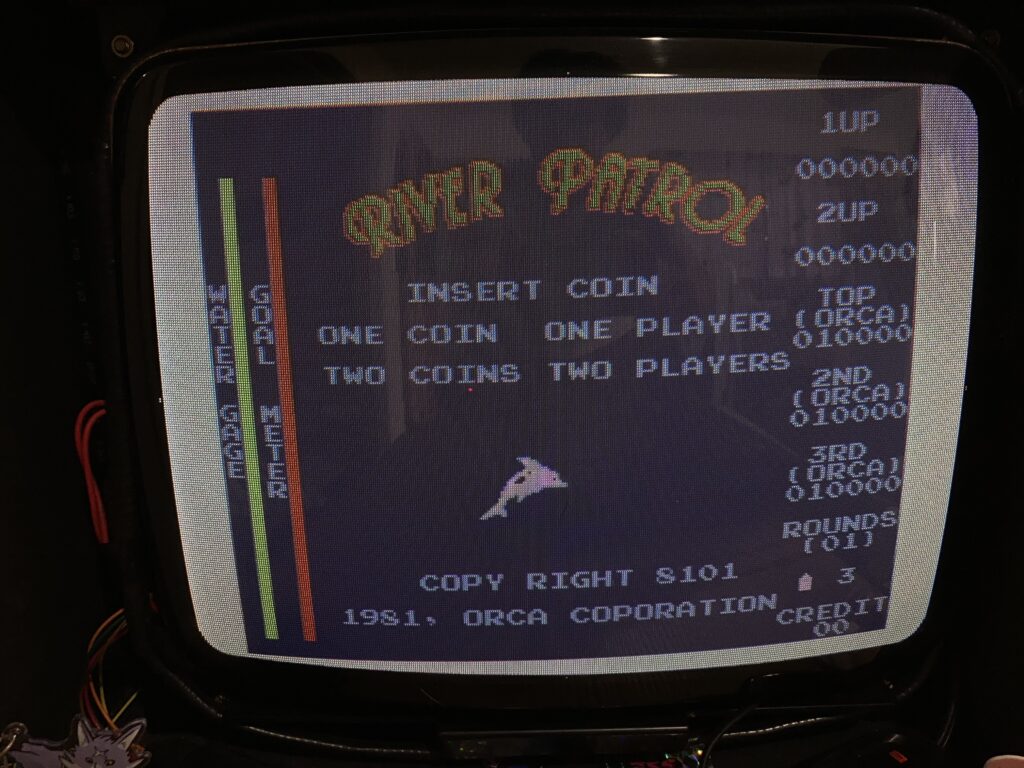

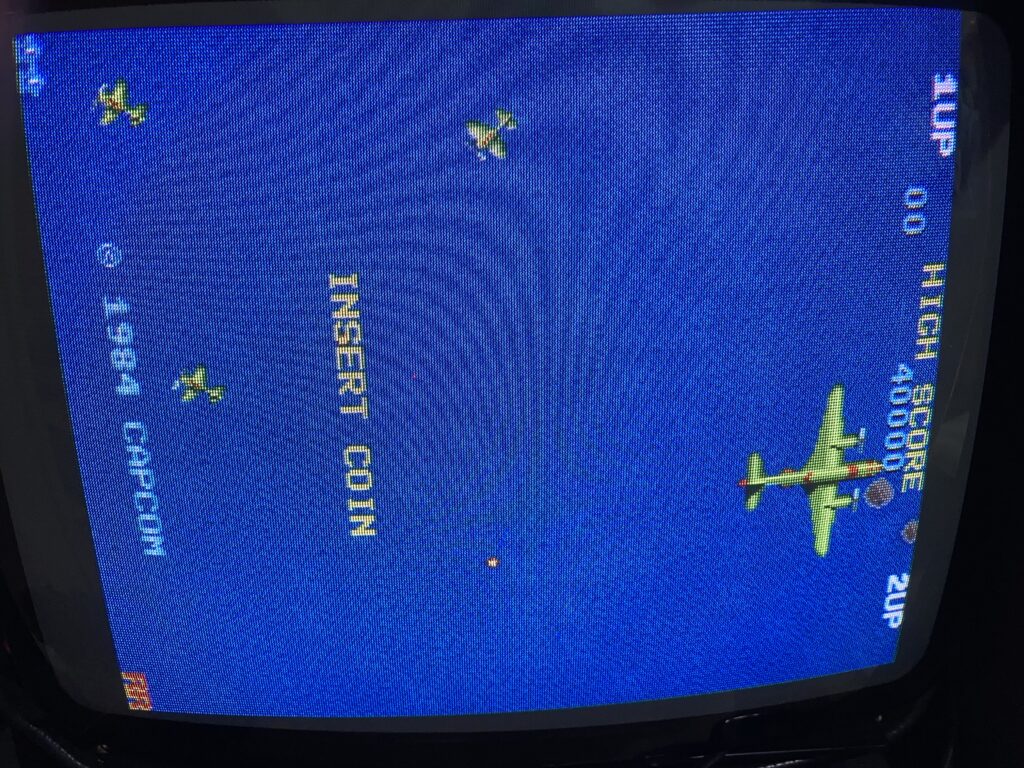

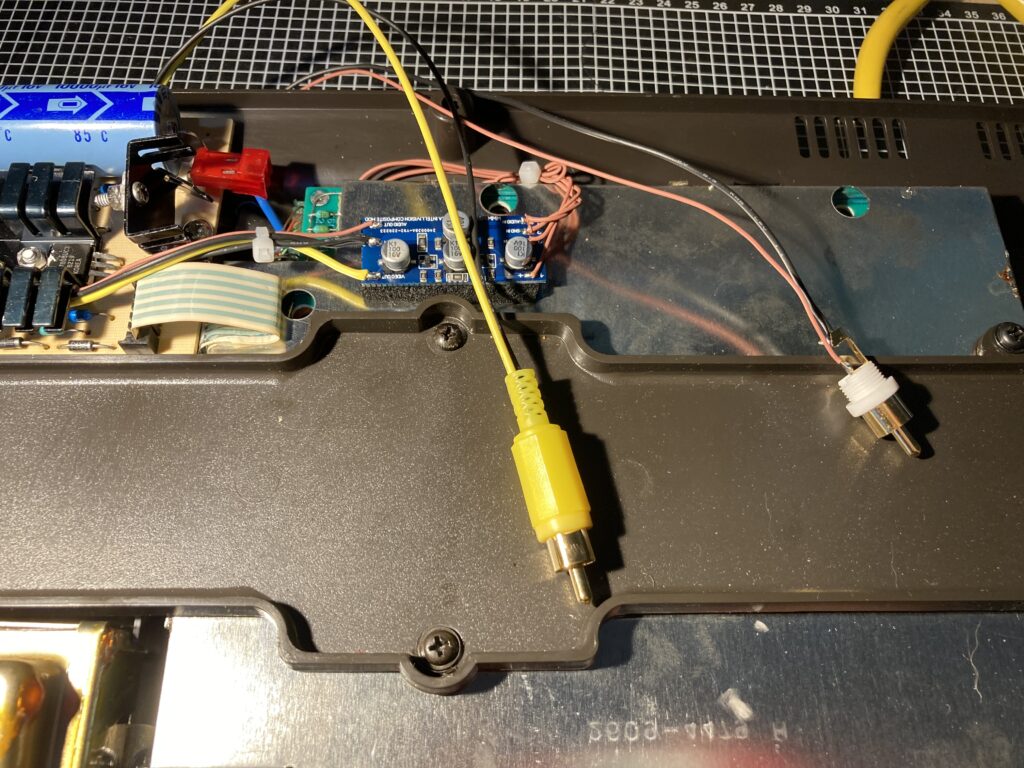

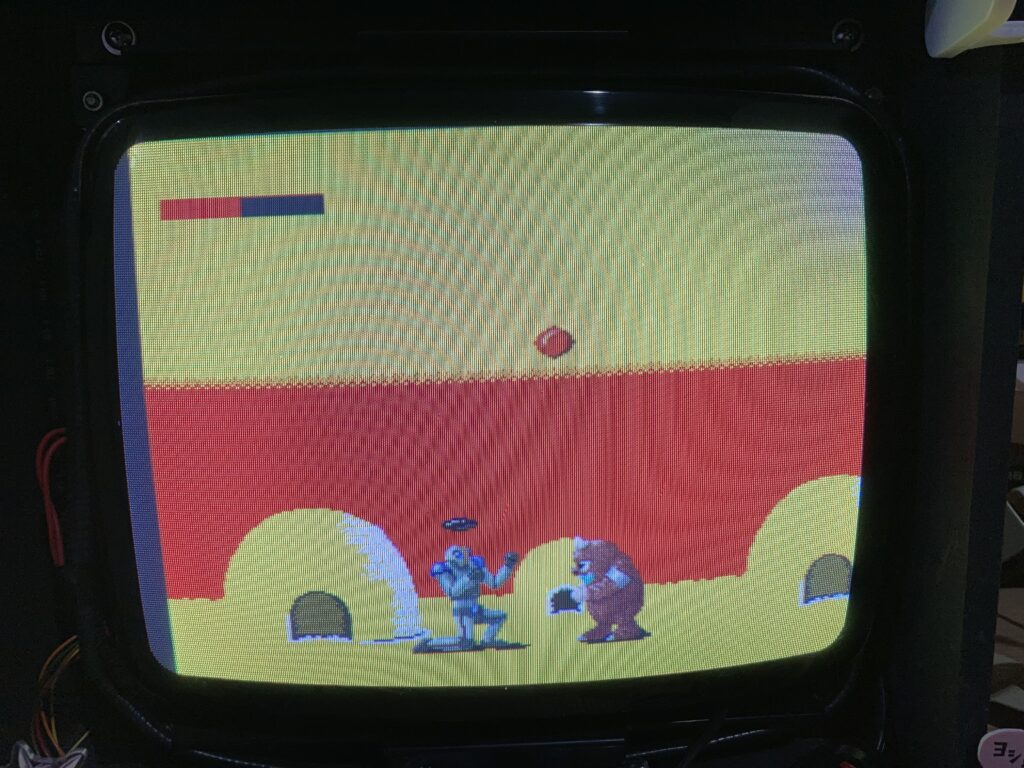

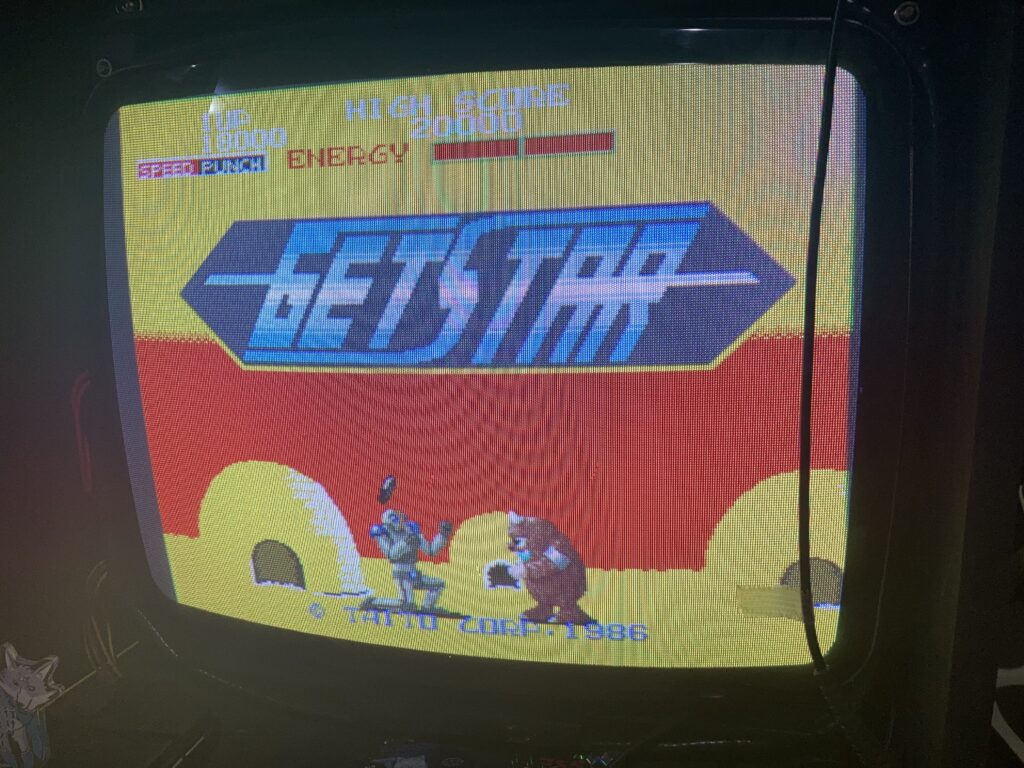

立ち上がりました。スプライトが出ているのは動作品の上ボードを使っているからです。スコアやロゴなどの出力不良を見ましょう。

ROMを外すと脚が折れていましたので付け直します。

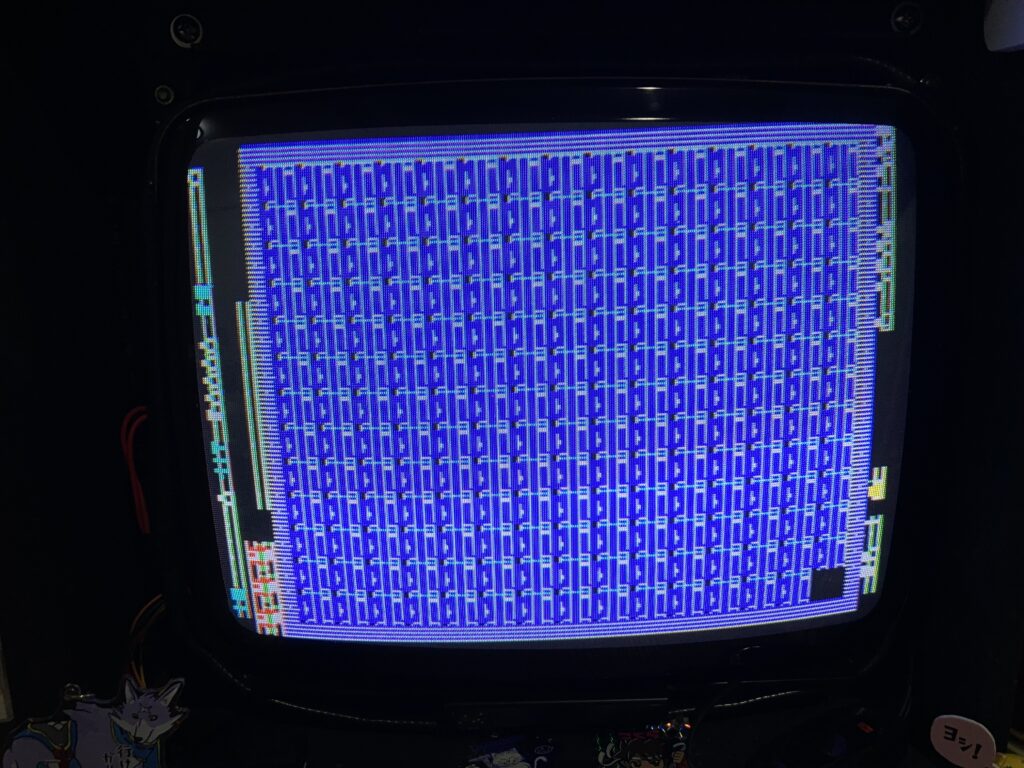

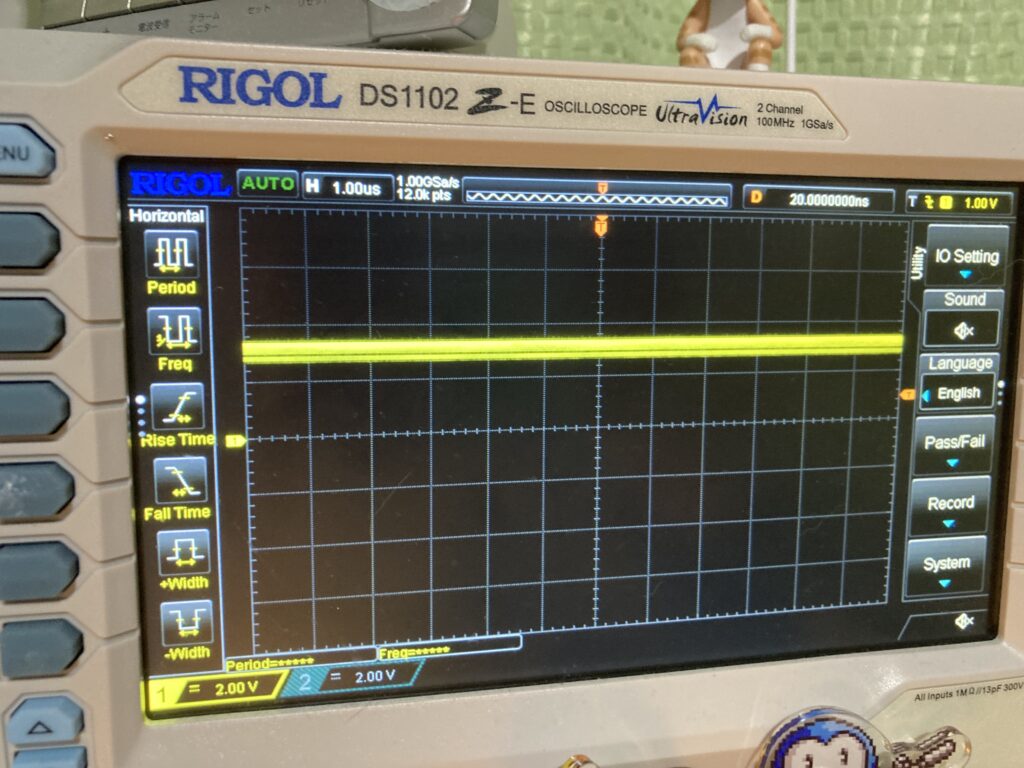

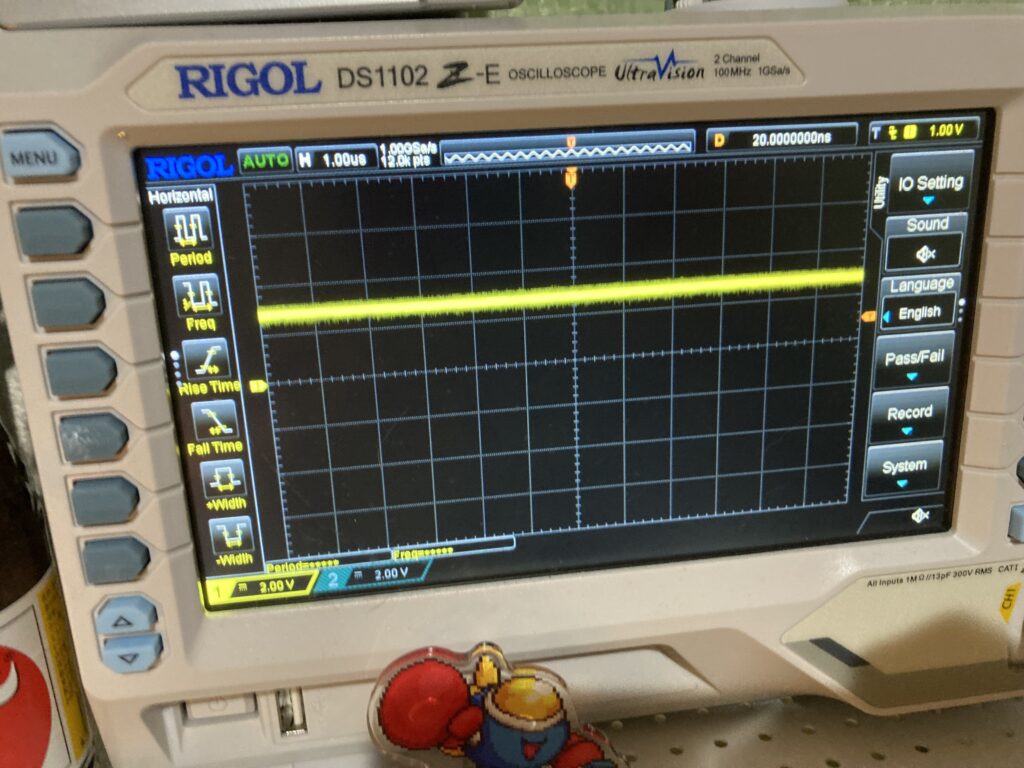

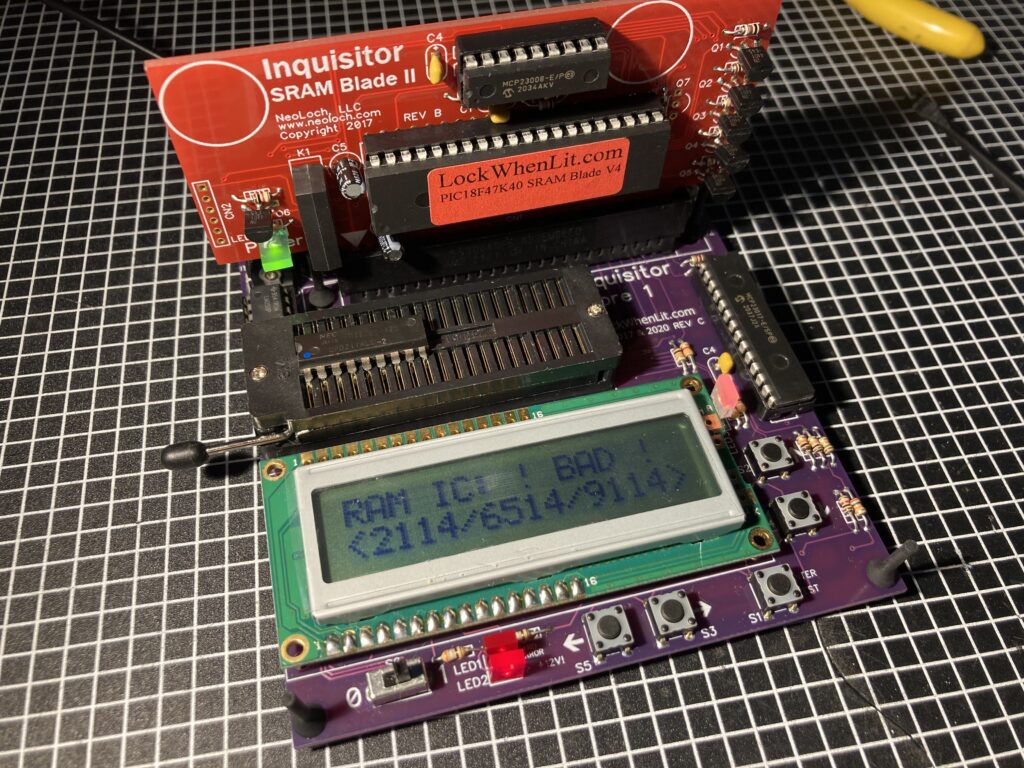

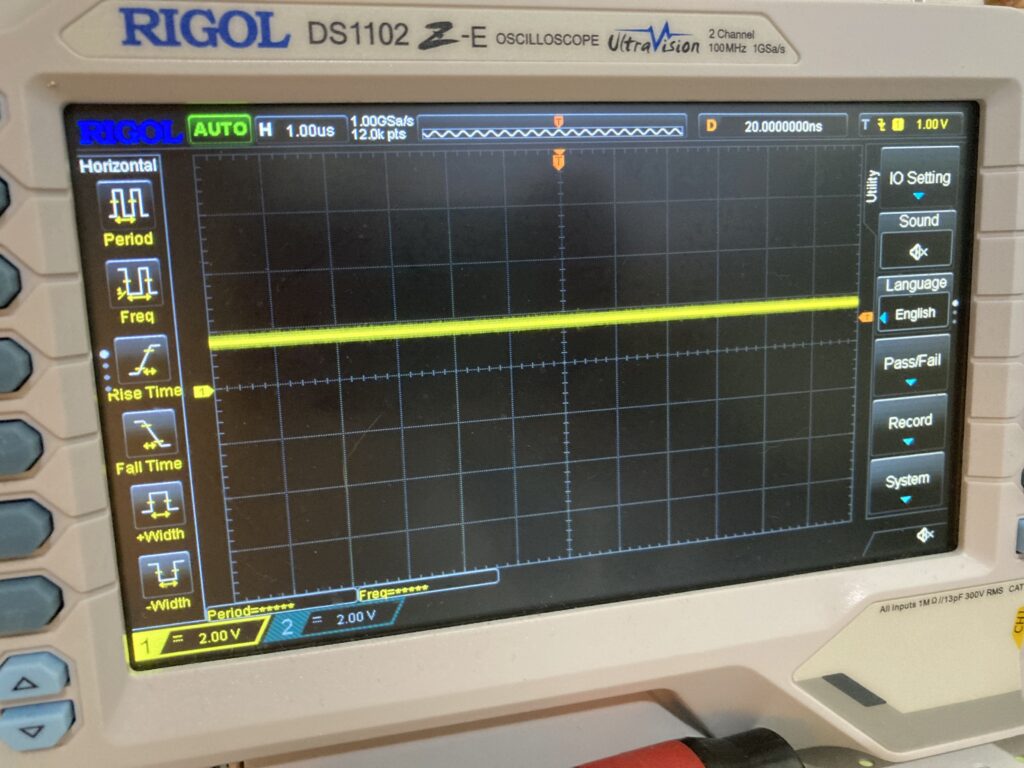

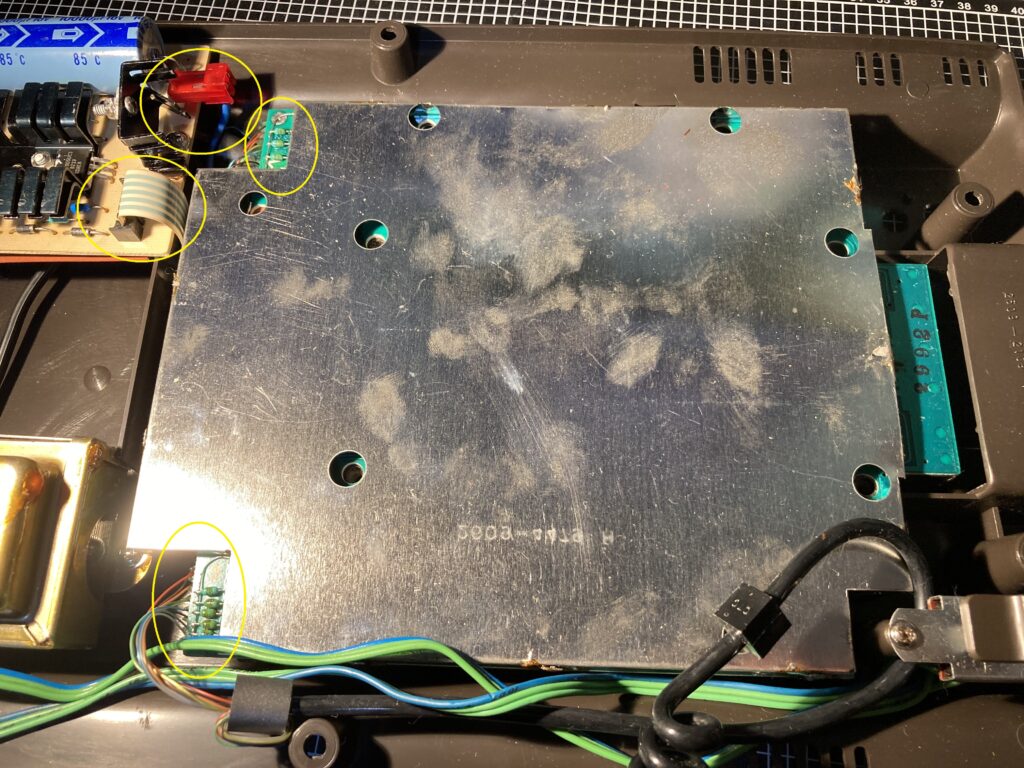

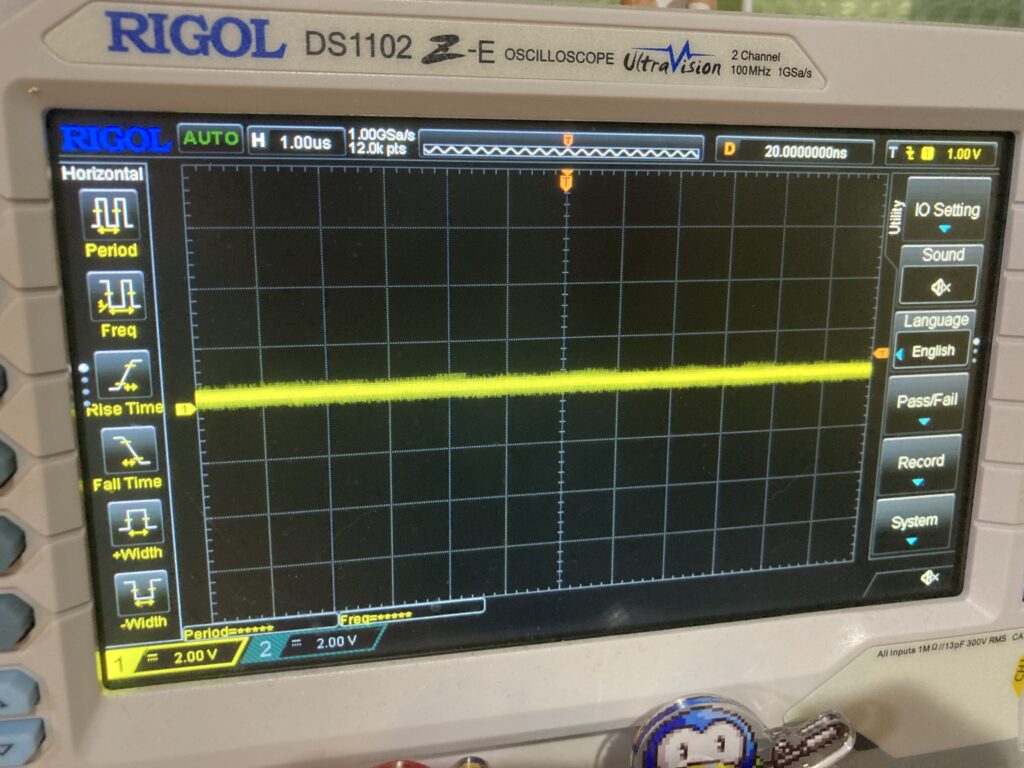

SRAMの信号が出ていないので、とりあえず交換してみるかと交換したところ画面が出なくなりました。クレジットが入ってゲームが動いているようなので、テキスト周りの不具合のはずです。

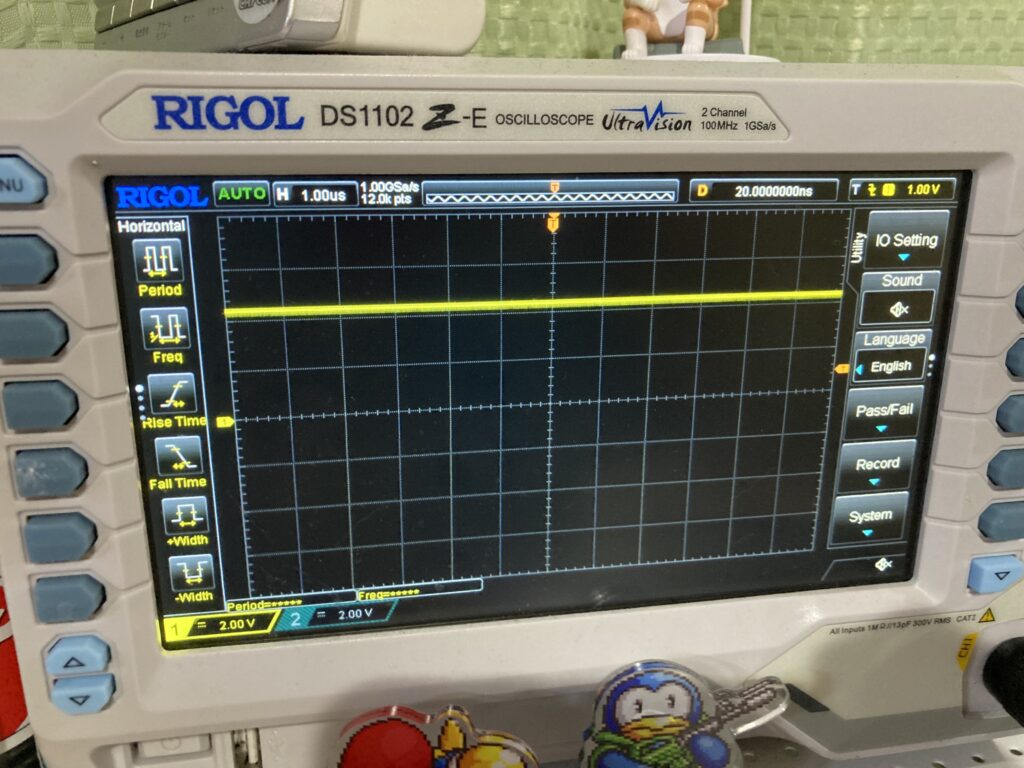

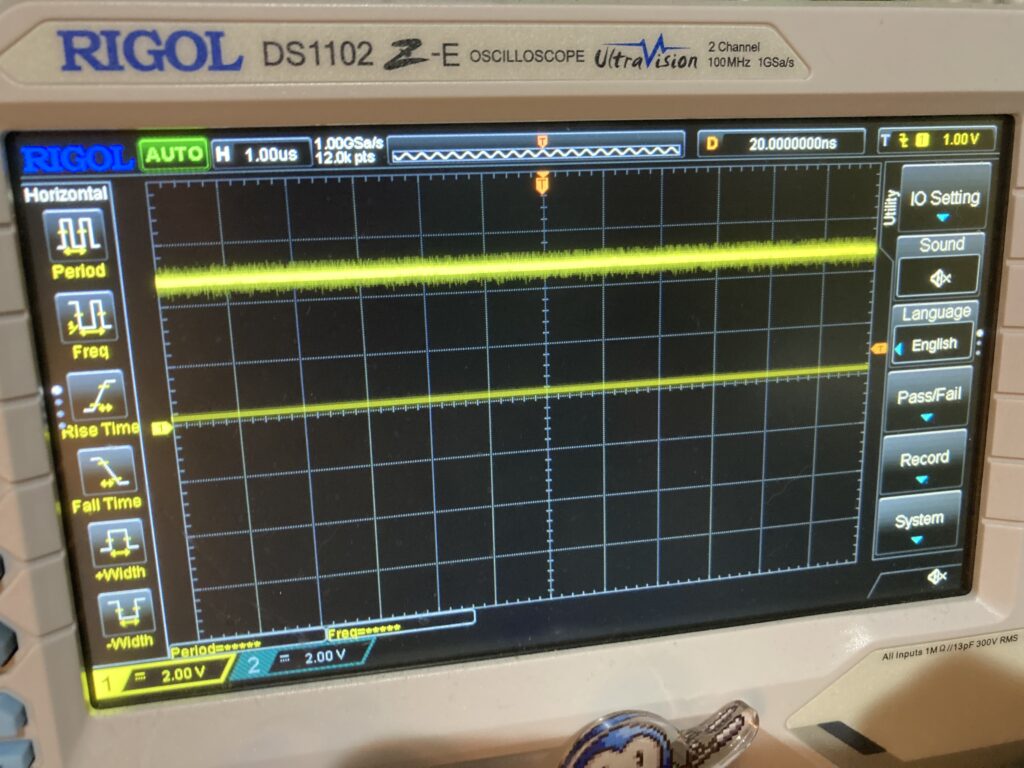

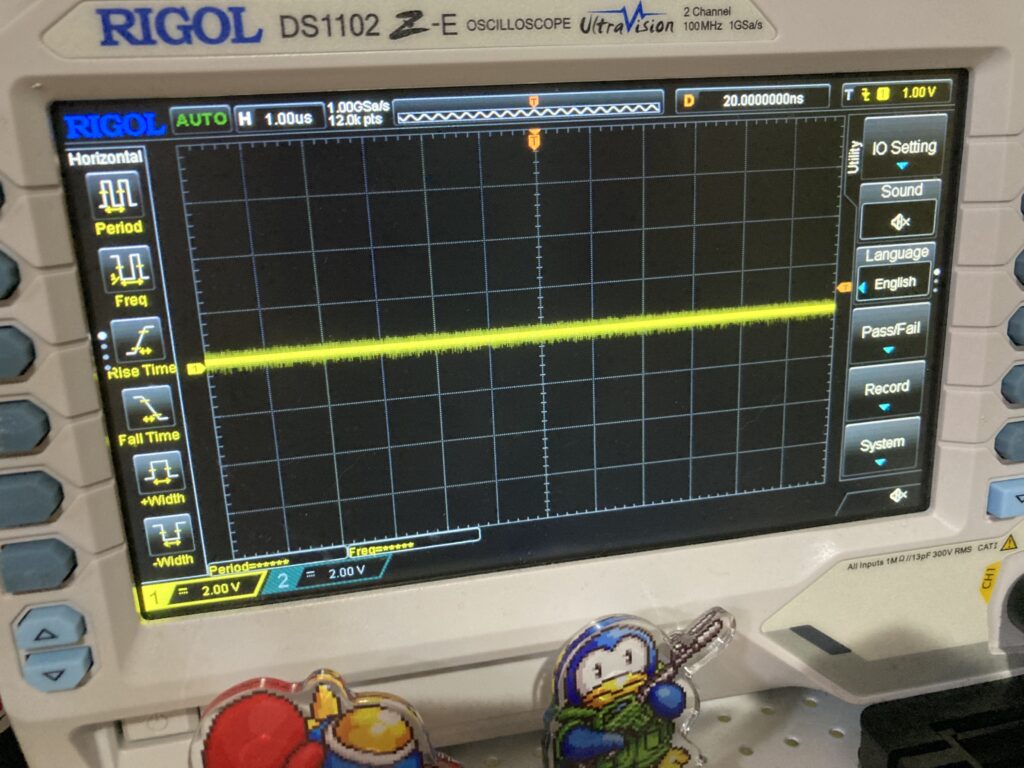

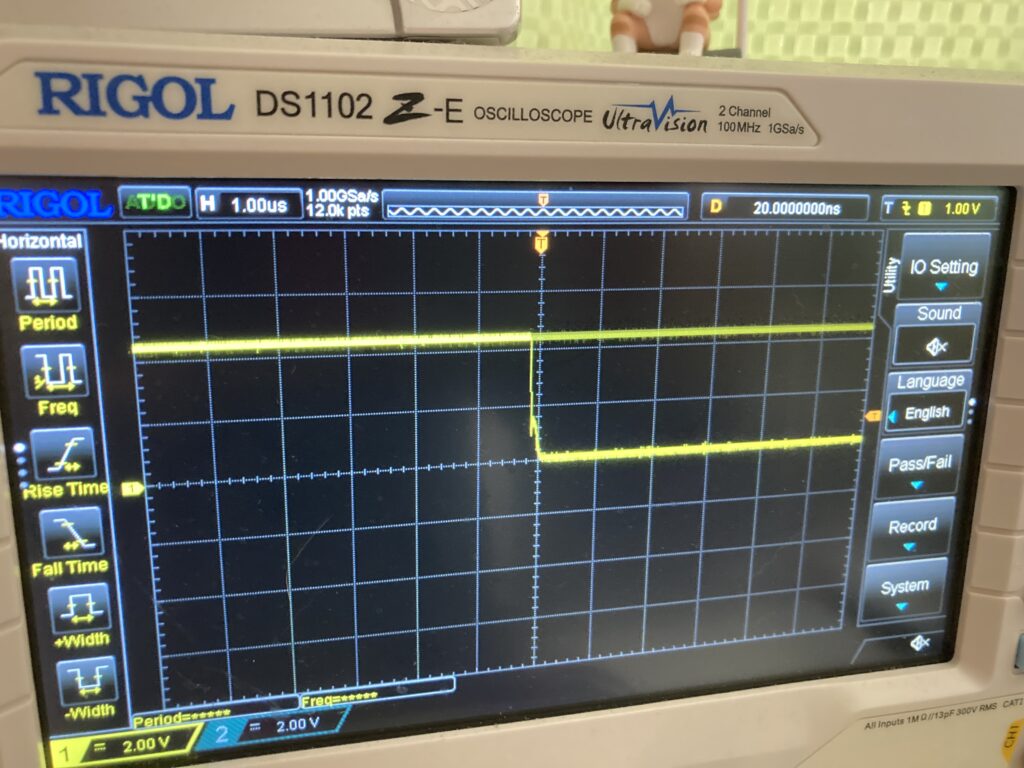

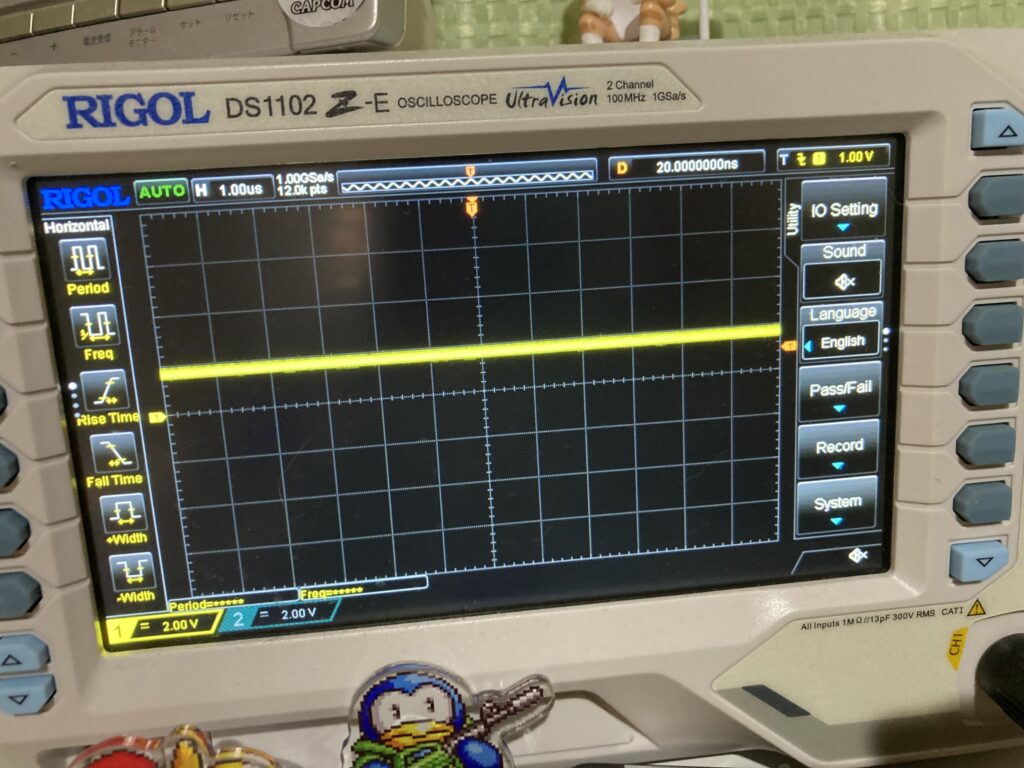

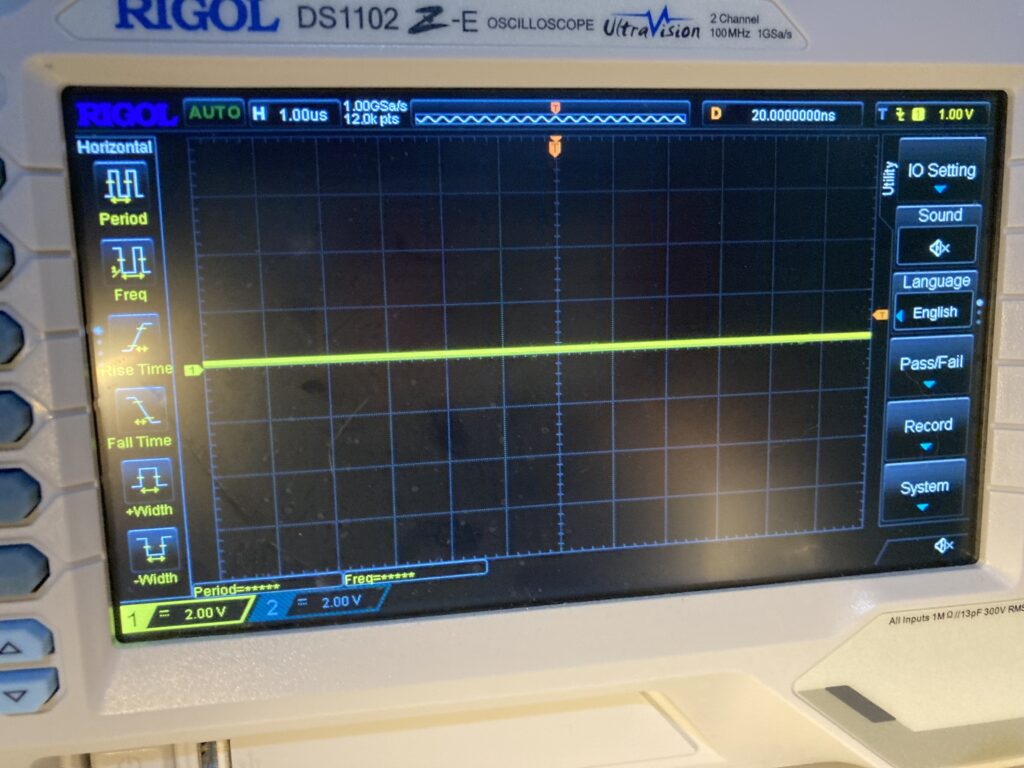

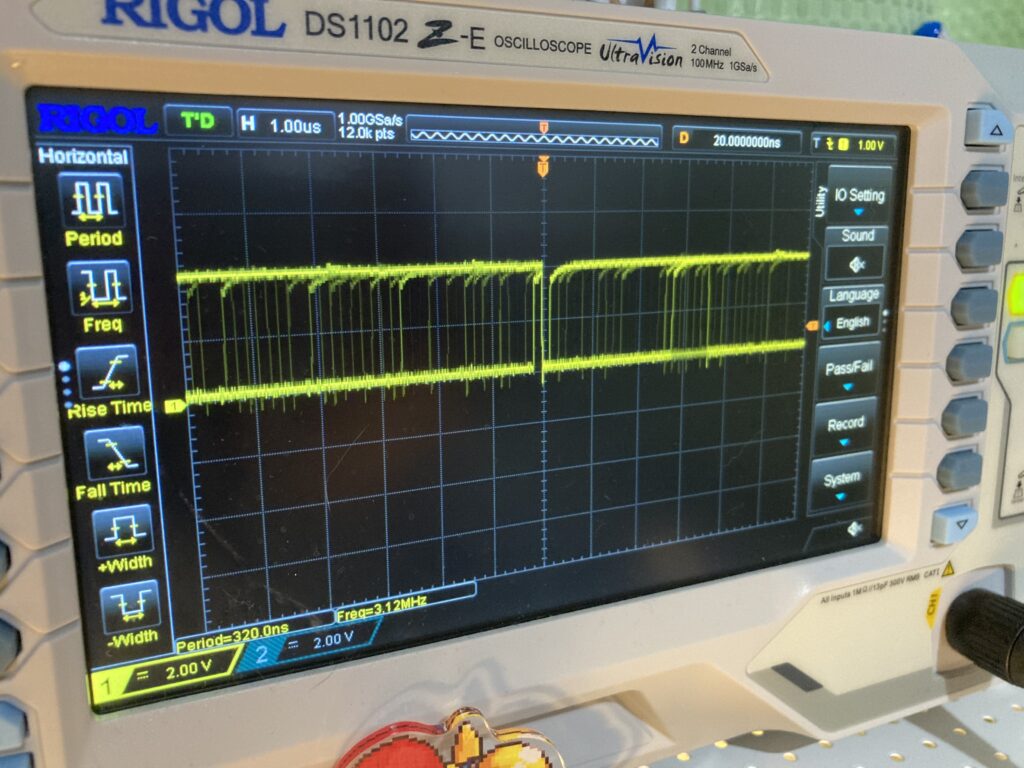

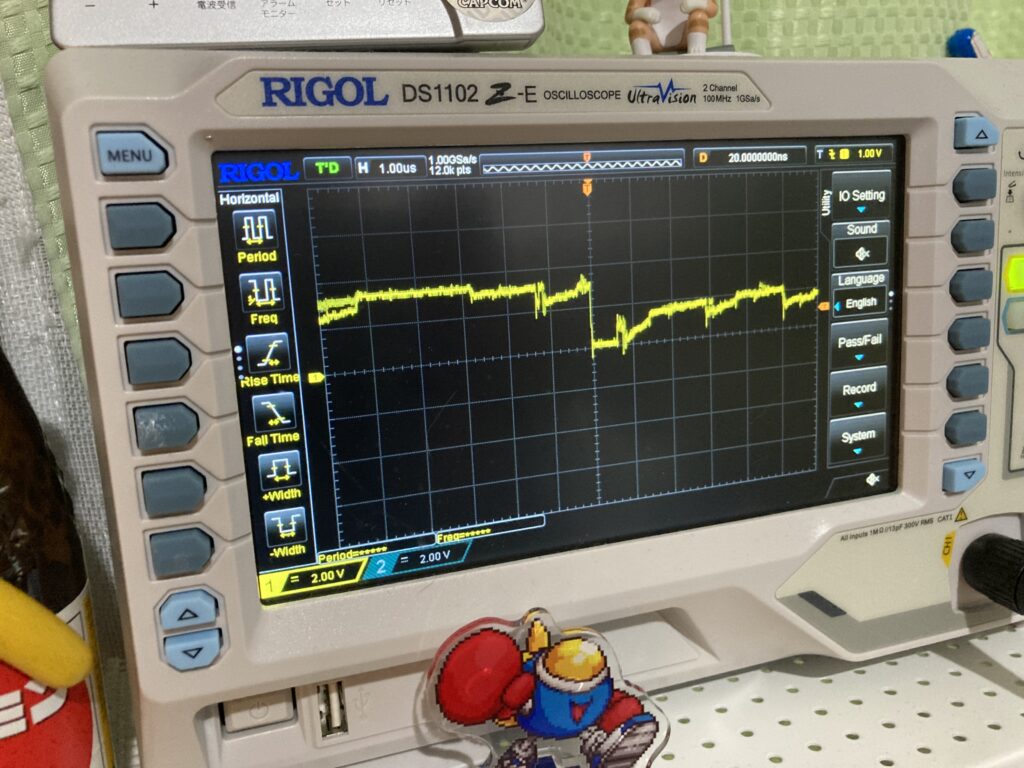

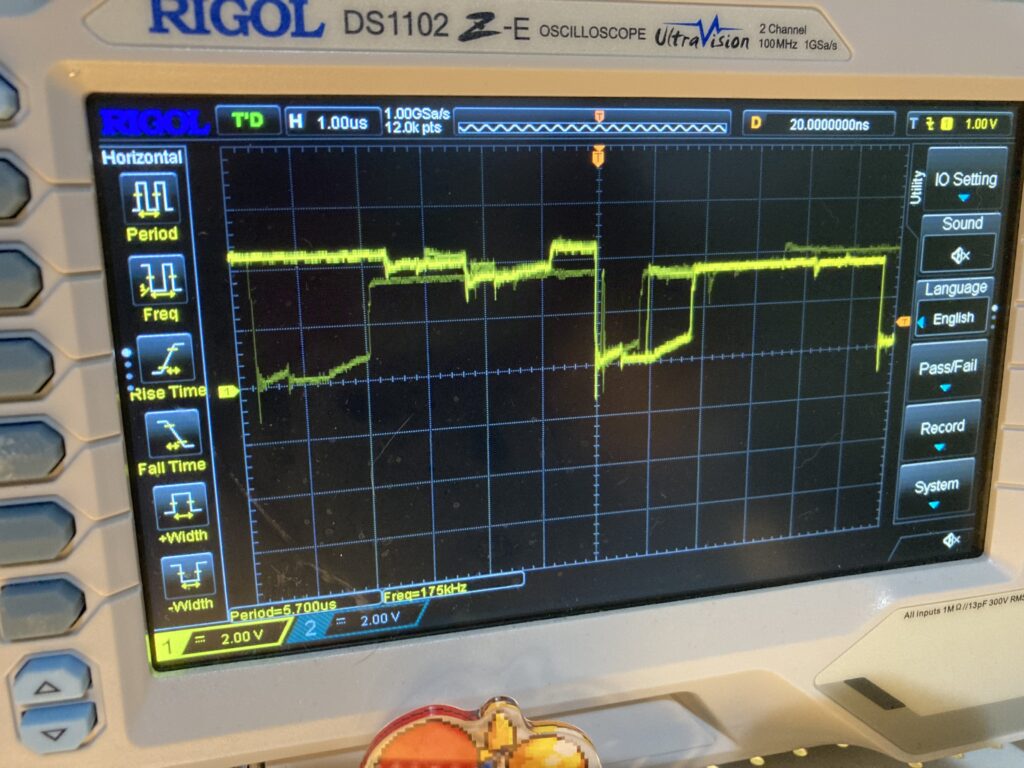

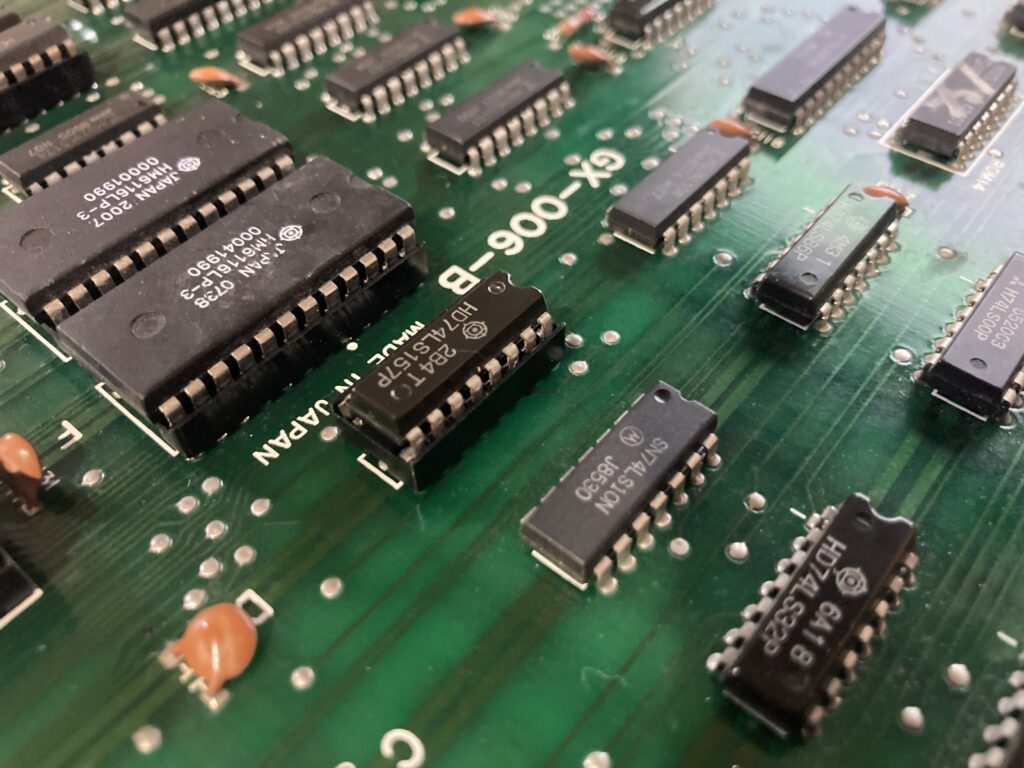

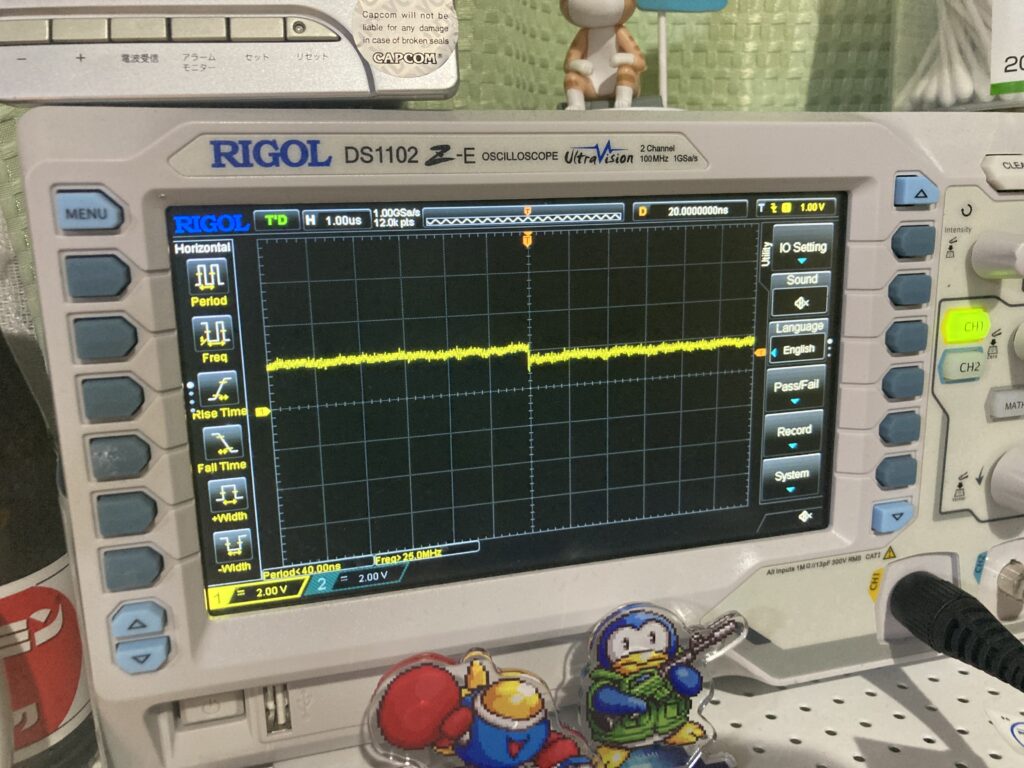

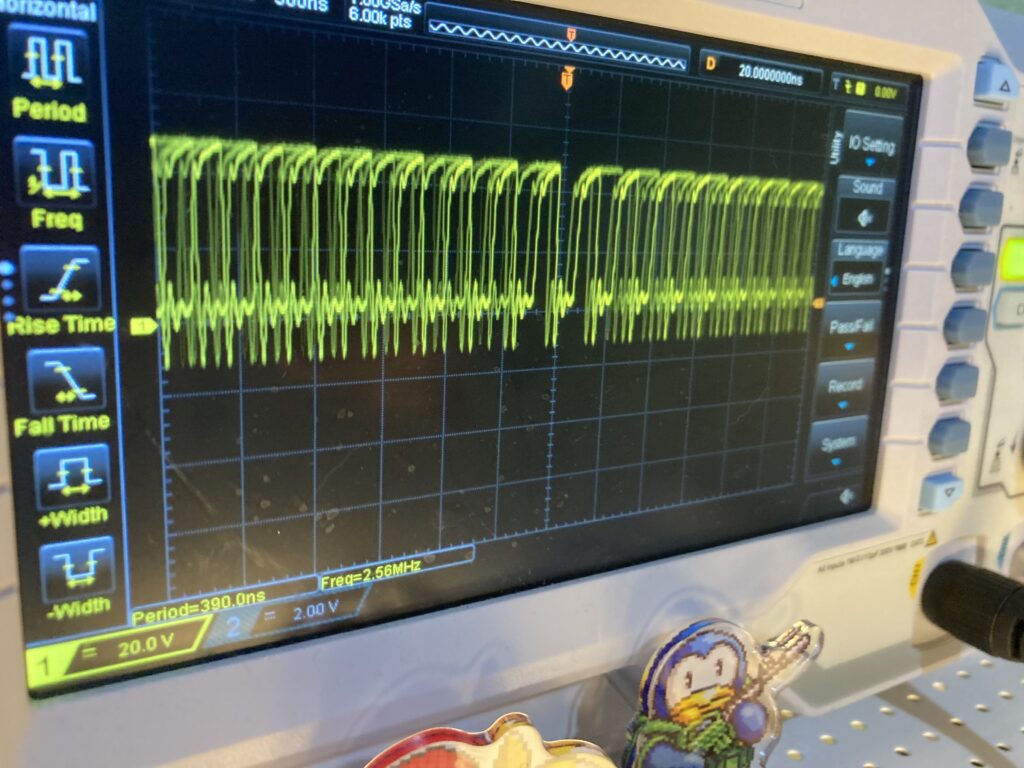

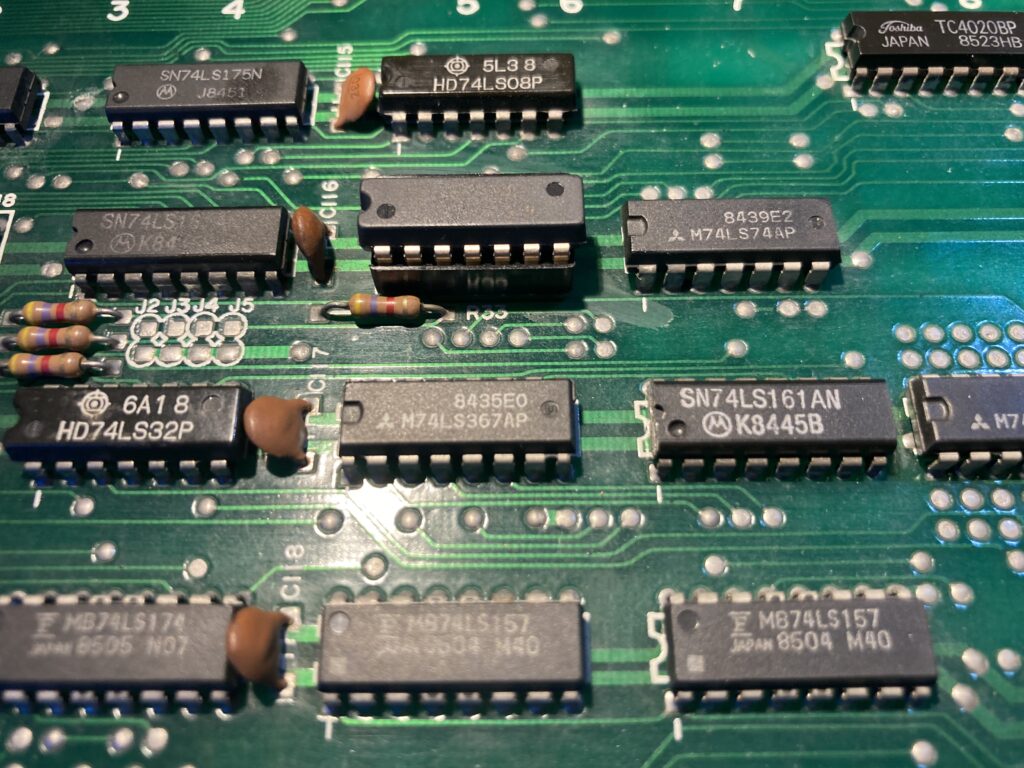

落ち着いてSRAMの波形を見ていくと、(18)CSと(20)OEの波形が変でした。(20)の先を追うと4Dの74LS157(9)です。データシートだと9は出力なので、このIC不良とみて間違いないでしょう。

外してソケット化した上で新品に交換しました。

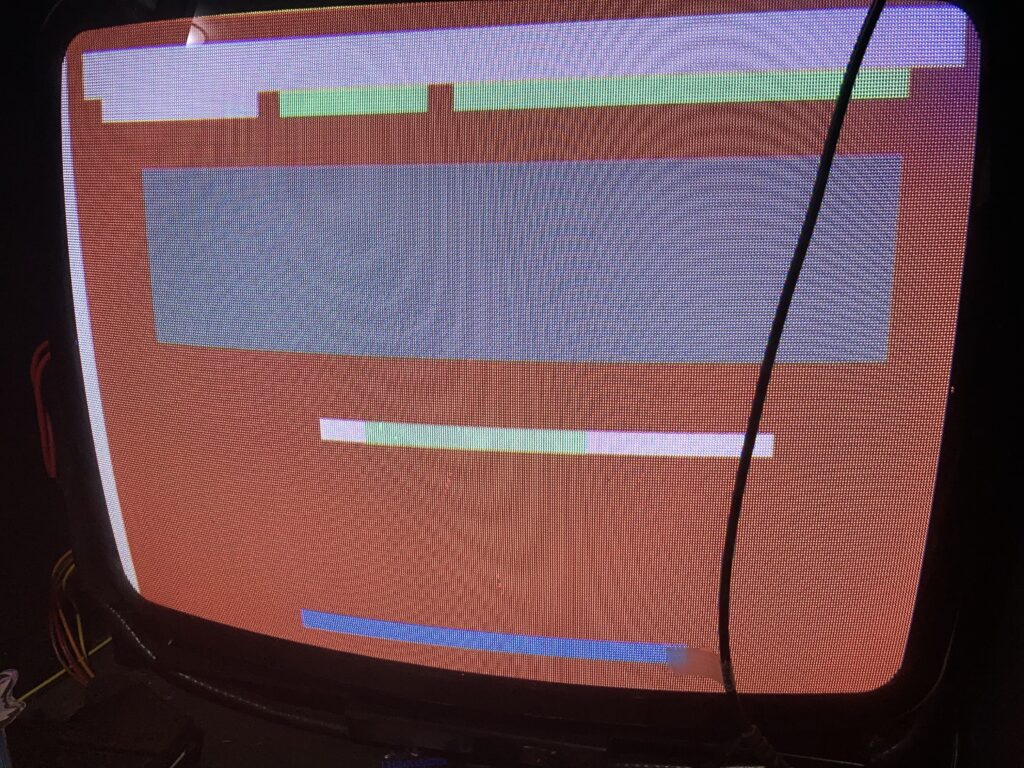

テキスト周りの絵が出てきました。上からスコア、ロゴ、INSERT COIN、(C)TAITOと出ているはずです。

EPROM付近のICを片っ端からオシロで追いかけると7Hの74LS157(4)の波形が変でした。4は出力なので、この157は交換対象のはずです。

サクッと手元の新品と交換しました。左の「×」と書かれている74LS32は無罪でした。何のトラップだったんだ。

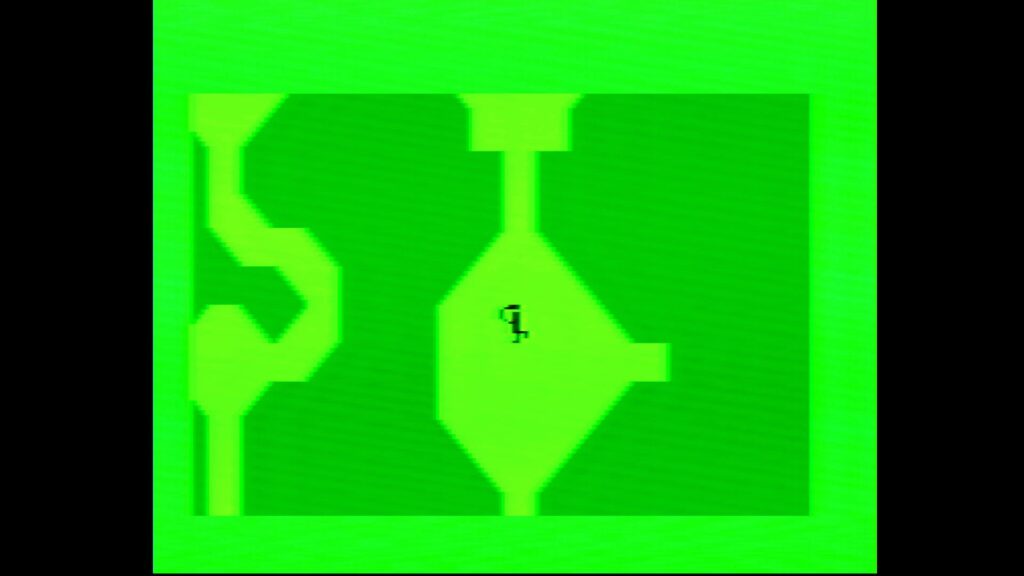

見事にテキスト周りが復活しました。次は色のおかしい背景を見ていきます。

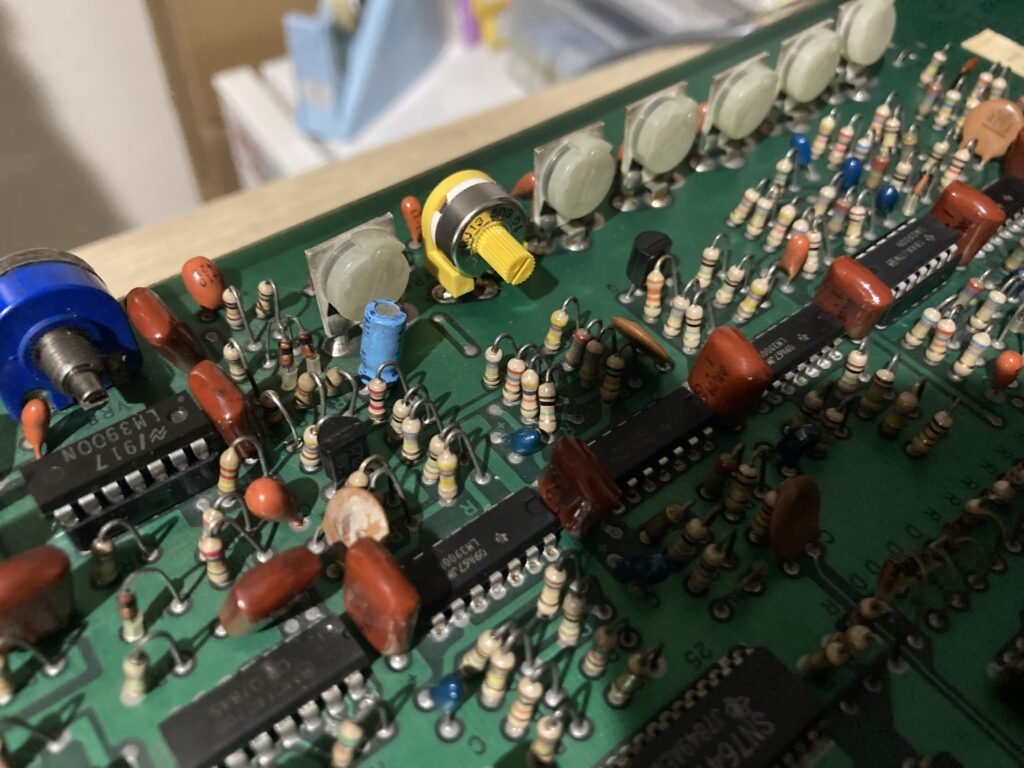

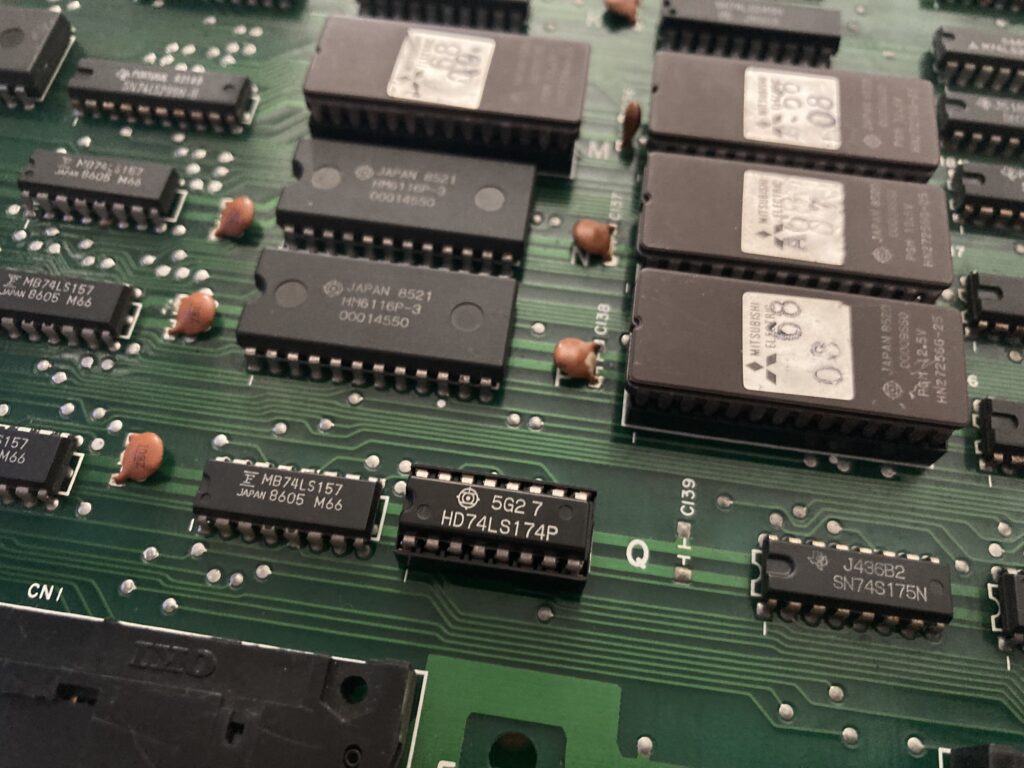

EPROMとソケットは問題なかったので、EPROM周辺のICを調べていくと、5Qの74LS174(2)(5)(7)(10)(12)が変です。データシートだといずれもQと書かれている出力になるので、ここも壊れているのでしょう。

という訳で交換しました。富士通製のICの不良が多い気がします。

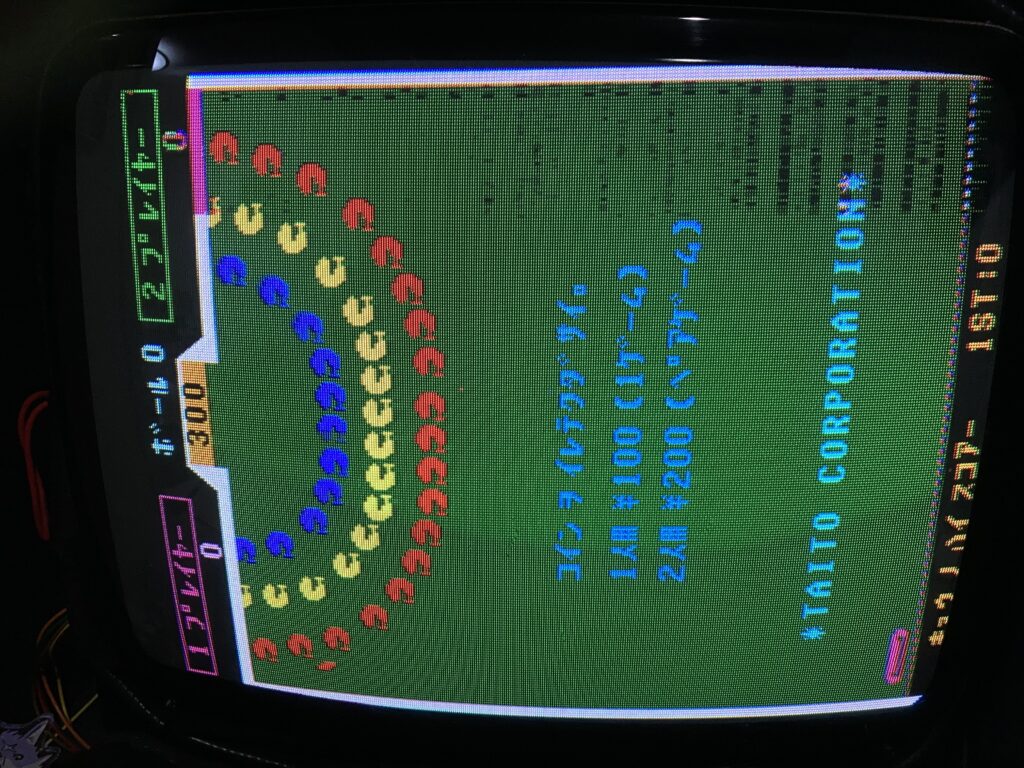

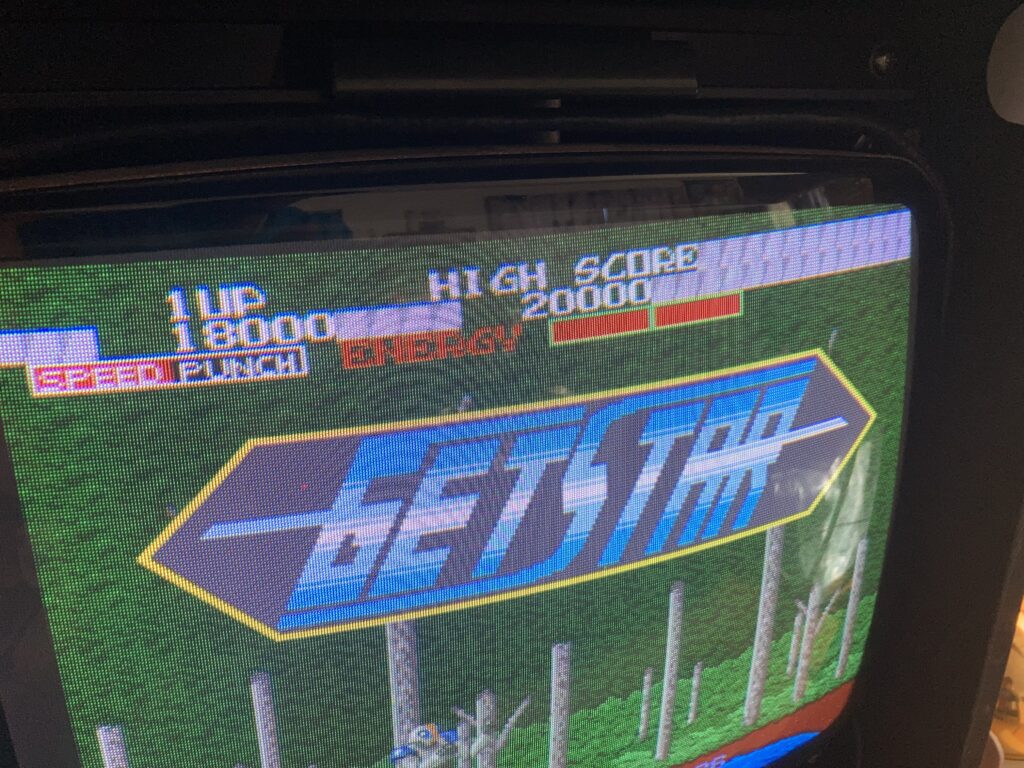

背景の色は正常になりましたが、テキスト部分にゴミが出ただけでなく、ゲットスターの登場音がスローになっています。

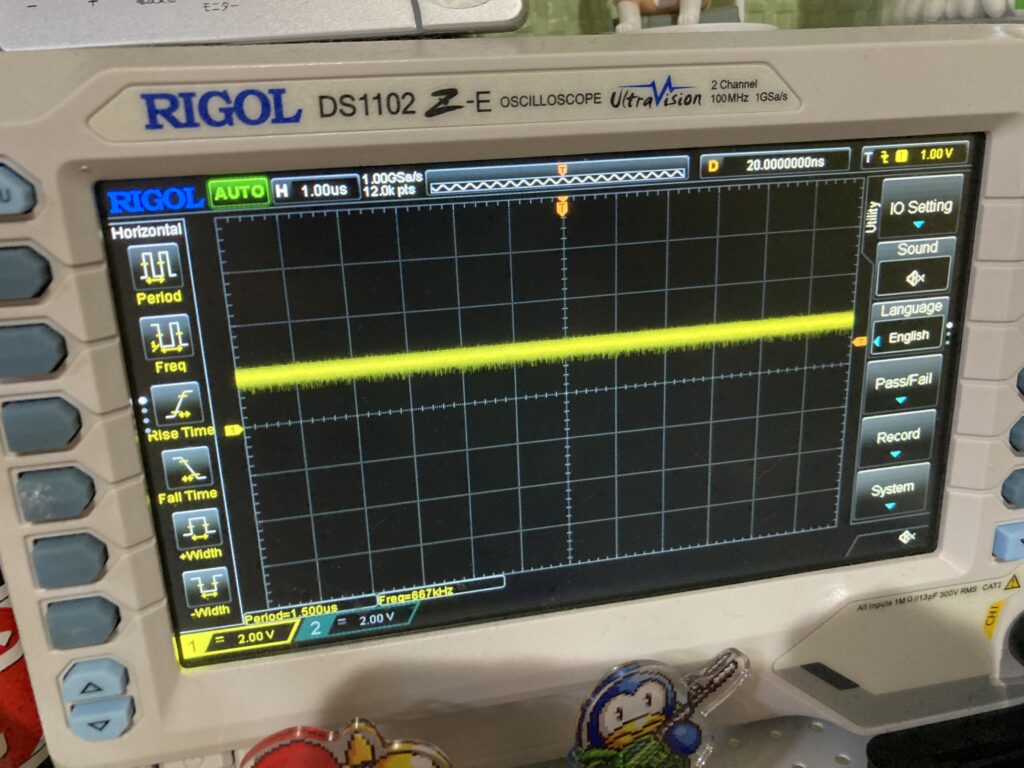

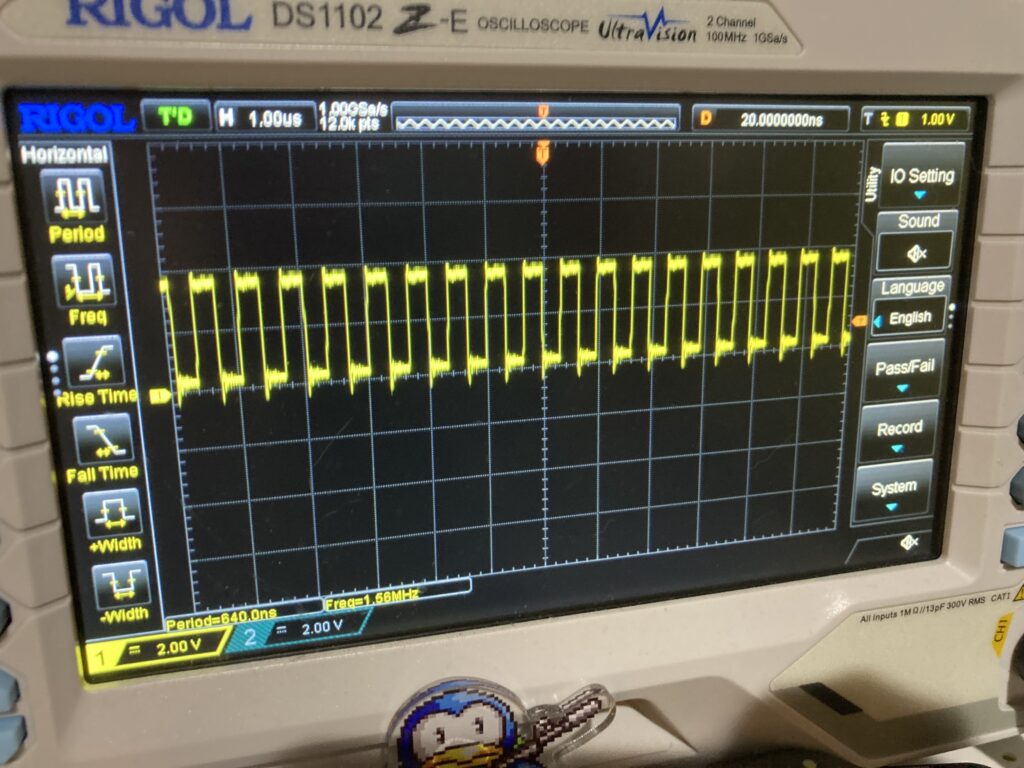

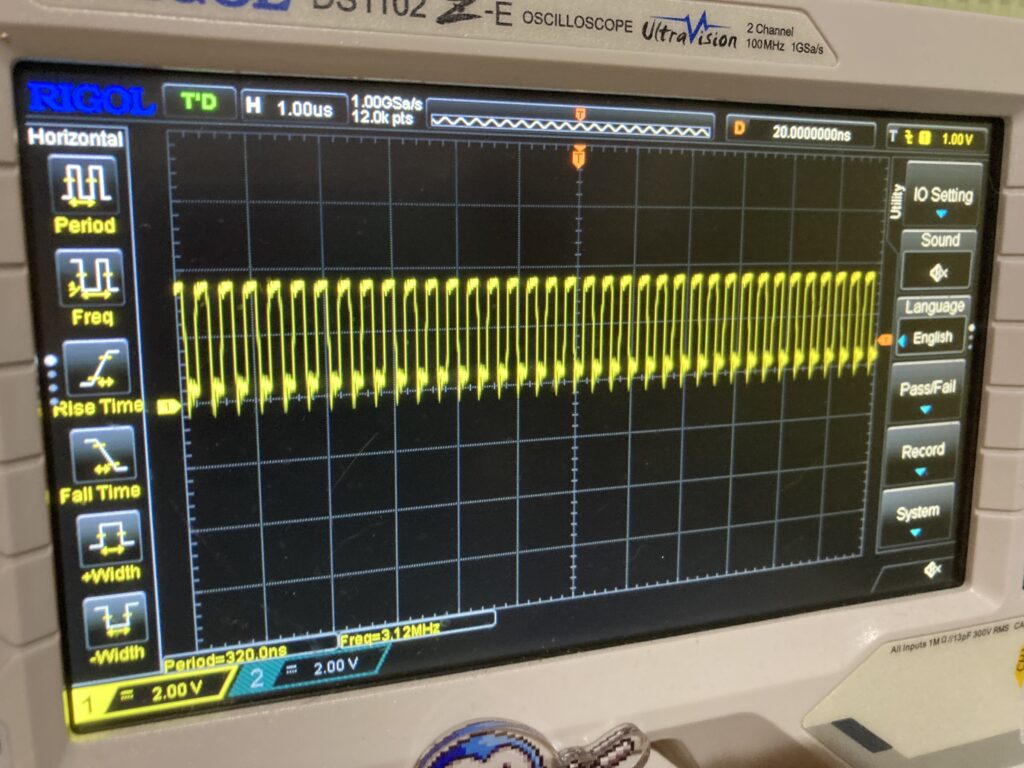

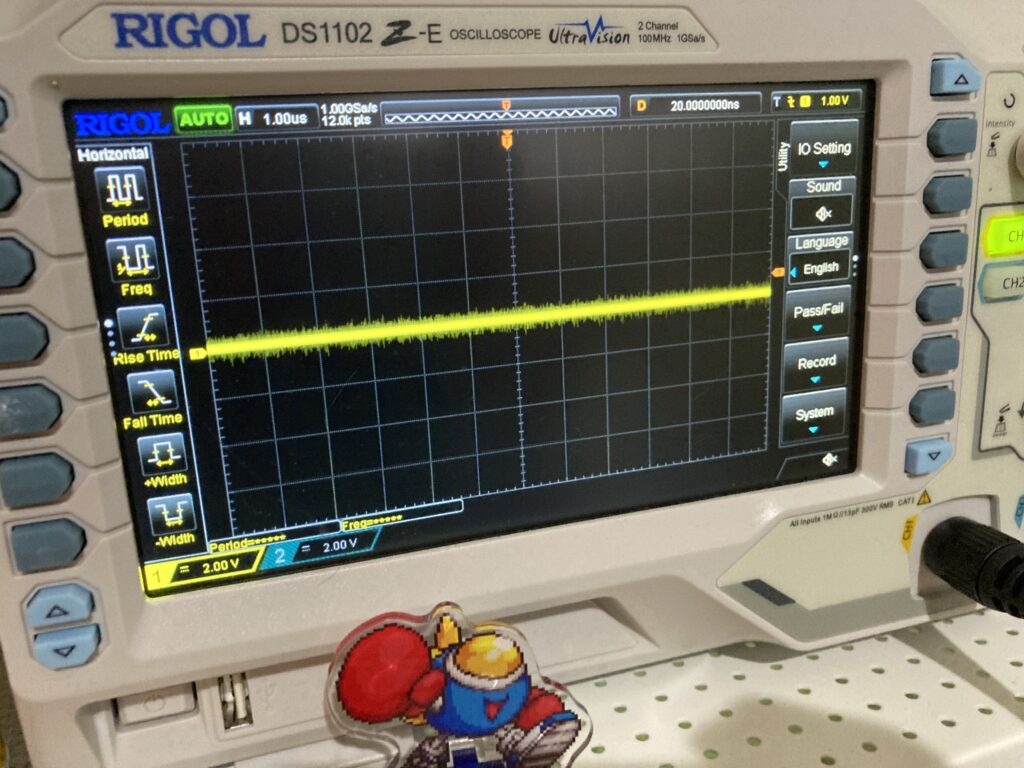

音が遅いのはCPUへのクロックが落ちているからでした。画面にゴミが出るのもCPUへのクロックが本来より落ちているためであると推測するので、Z80(6)のクロックを追いかけていきます。

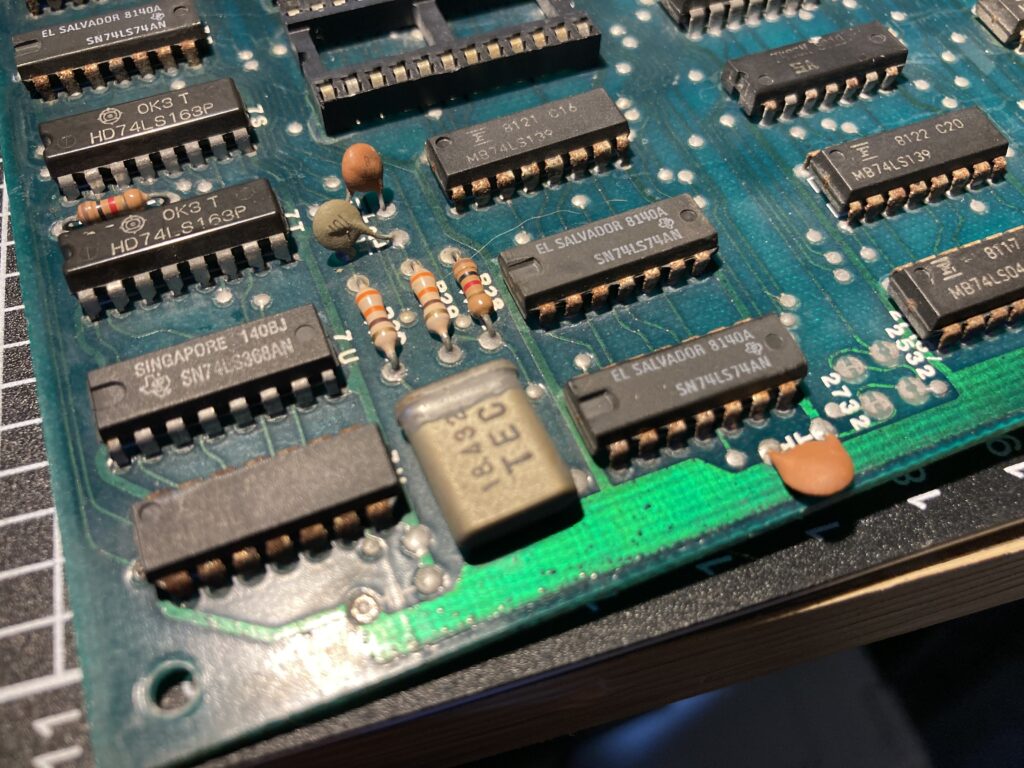

7Mの74LS04(6)→(5)→7Kの74LS393(11)→(13)→7Jの74S163(9)

7K(13)→7M(10)→7J(15)

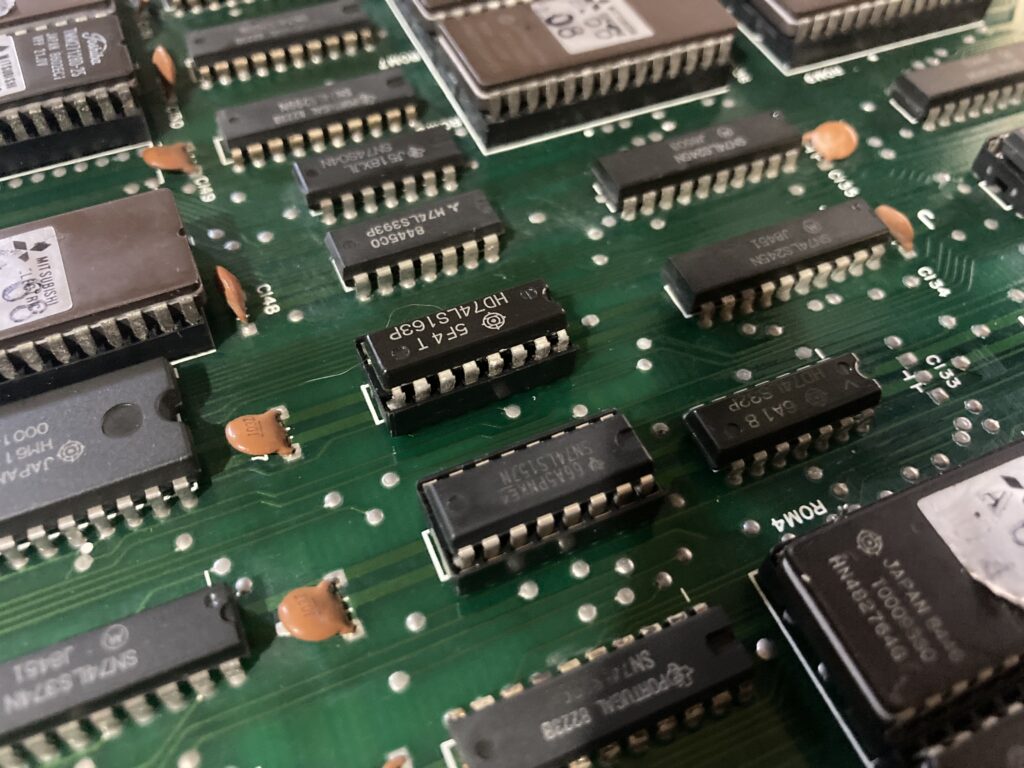

となったので、7Jの74S163に辿り着いています。

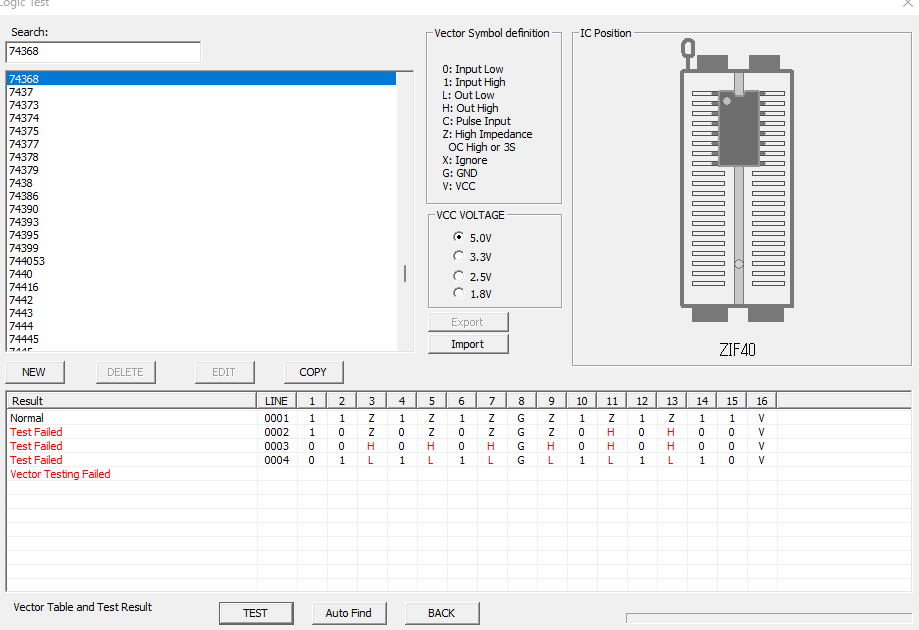

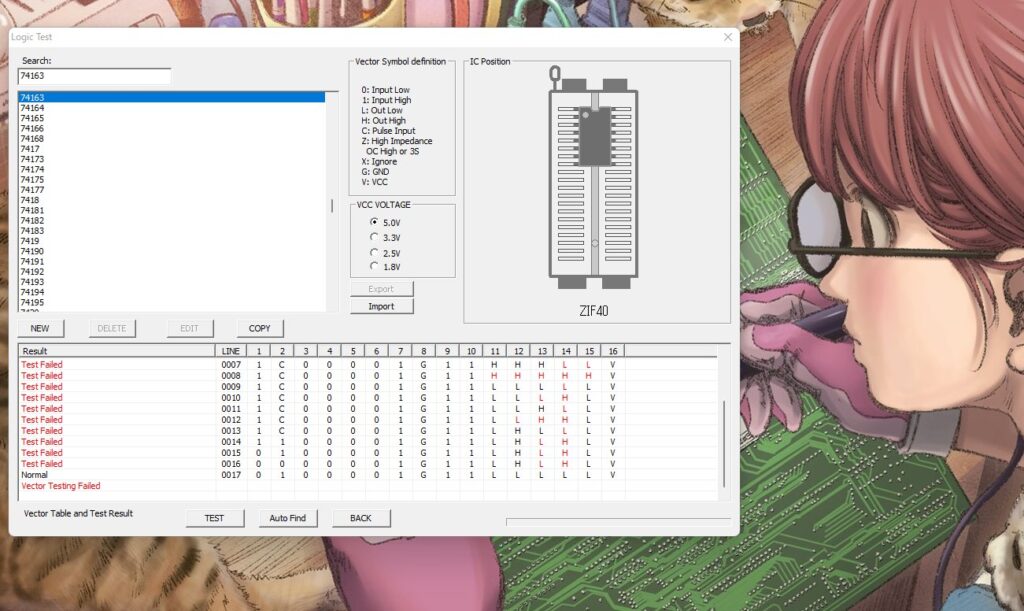

断定はできませんが、とりあえず丁寧に外してみてICチェックに掛けてみましょう。

これだけICテストでエラーが出ているので交換対象でしょう。

こちらもソケット化した上で手元の74LS163に交換しました。

テキストのゴミは消えました。ただサウンドの再生が遅いという問題が解決していません。サウンド関連は上ボードなのに、下ボードに問題があるようなので見ていきましょう。

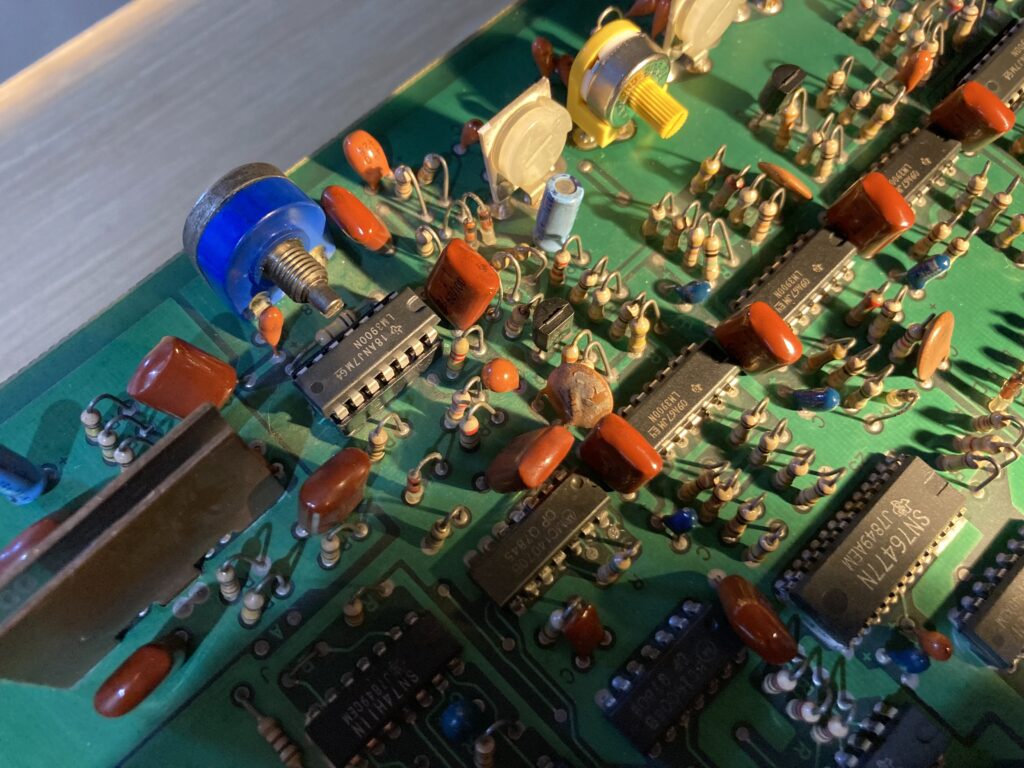

上ボードのZ80のCLOCKを追いかけると下ボードの7Lの74S04へ辿り着きましたので交換すると症状が悪化しました。よく見てみるとこの2つのICは74「S」163と74「S」04であり、LSではありません。調べるとSは高速化され消費電力が大きい(動作周波数56kHz)、LSは低消費電力版(28kHz)とあります。この2つをSからLSにすることで(1/2)^2の1/4のクロックしかCPUに来ていないことになります。

74S163と74S04へと交換すると音声の再生も正しい速度になりました。これで下ボードは修理完了でしょう。

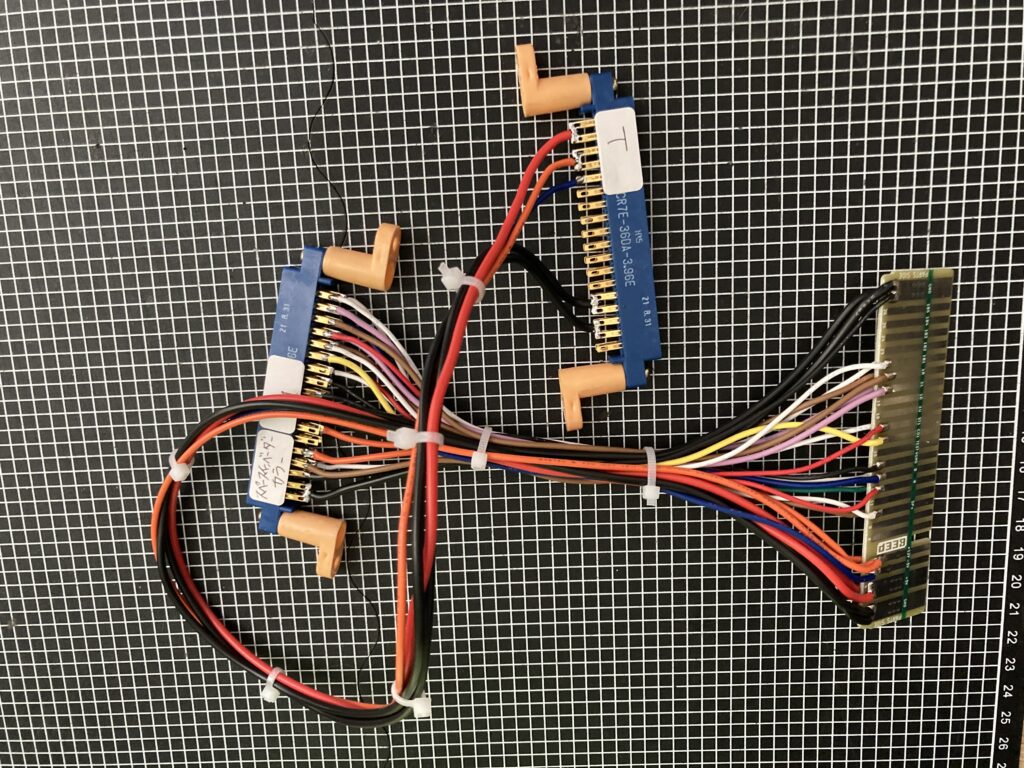

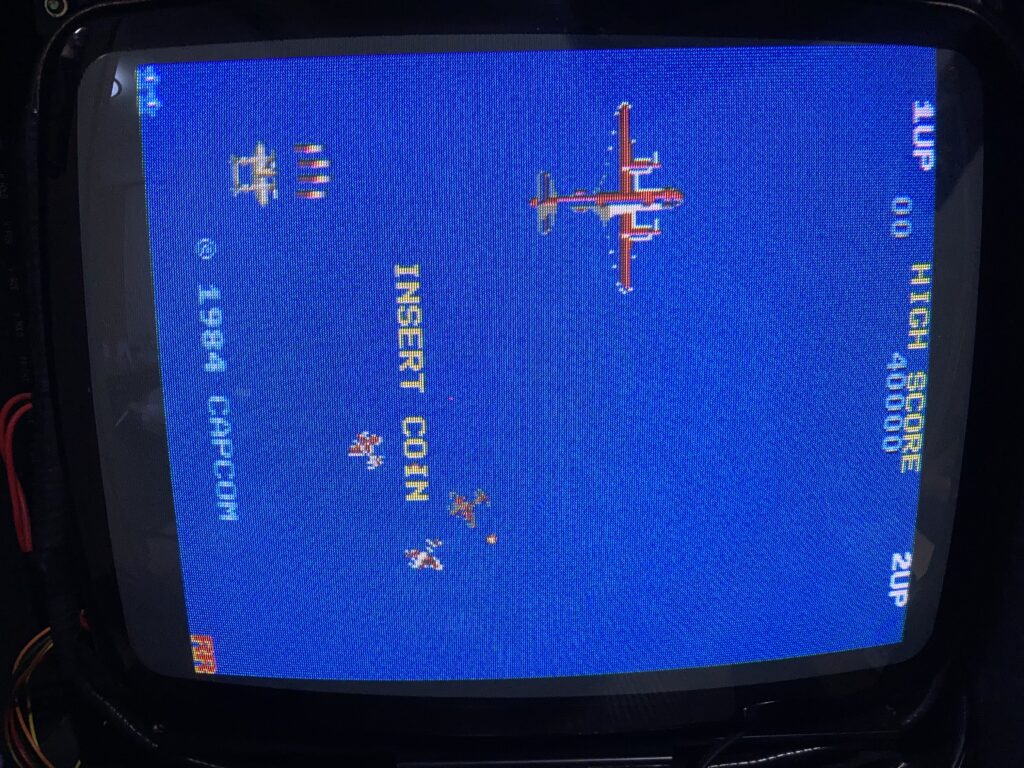

上ボードを交換するとスプライトも音も出ないといった状況です。音はなんとかなるでしょうから、先にスプライトを見ていきます。

EPROMは問題がなかったので、EPROM付近の波形を見て怪しいところを追いかけていきます。2Tの74LS157(4)(7)と出力が2個出ていない、1Aの74LS04、5Bの74LS04も出力不良があったので交換しました。

スプライトの出力に必要なSRAM付近のICを見ていくと5Lの74LS174(5)(7)(10)が変ですので交換しました。いずれもQ出力なので納得の壊れ方です。

スプライトの何かが見えてきましたので前進しています。このまま怪しい波形を見ていきましょう。

だんだん画像もなくなっていきますが、5MのSRAM、MBM2148L(1)(2)(3)(11)の出力が死んでいましたので、パターンを追いかけます。すると4Rの74LS157(4)(7)(8)(12)へと繋がっていたので、この157の不良で間違いないでしょう。

交換したところ色はおかしく、ヒットボックスが出ていますが、スプライトが更に出てきました。

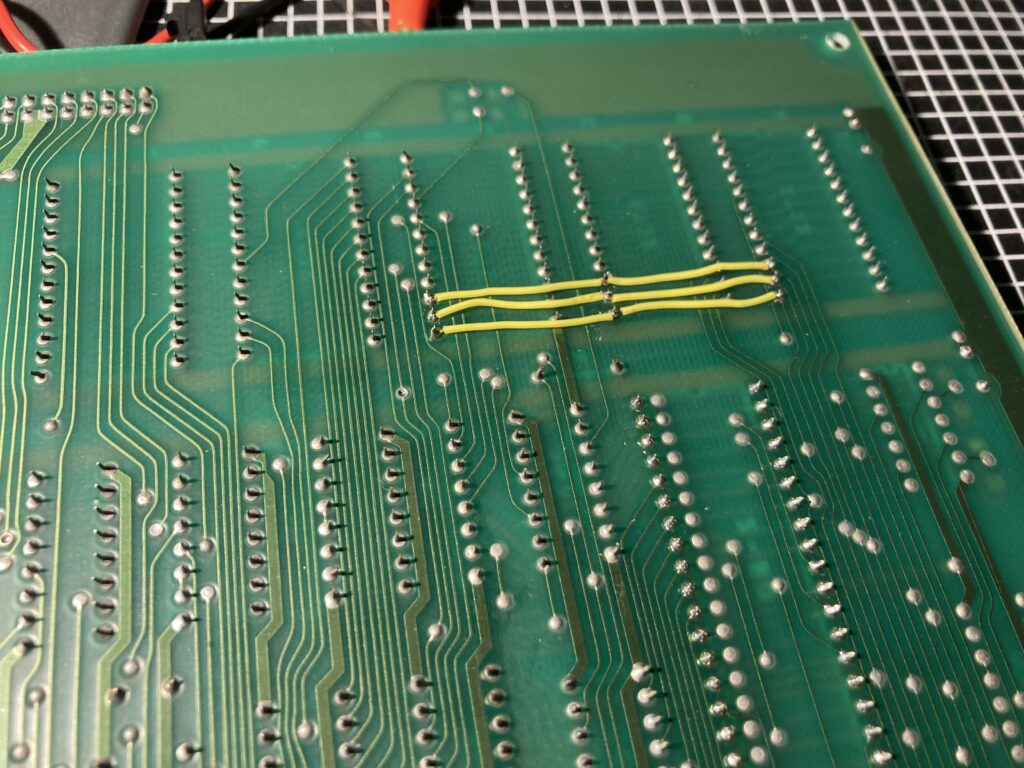

2HのSRAM(25)に信号が来ていないという問題も見つけたのでパターンを追います。4Eの74LS174(2)に来ていたので、その隣の(3)を見ると浮いています。

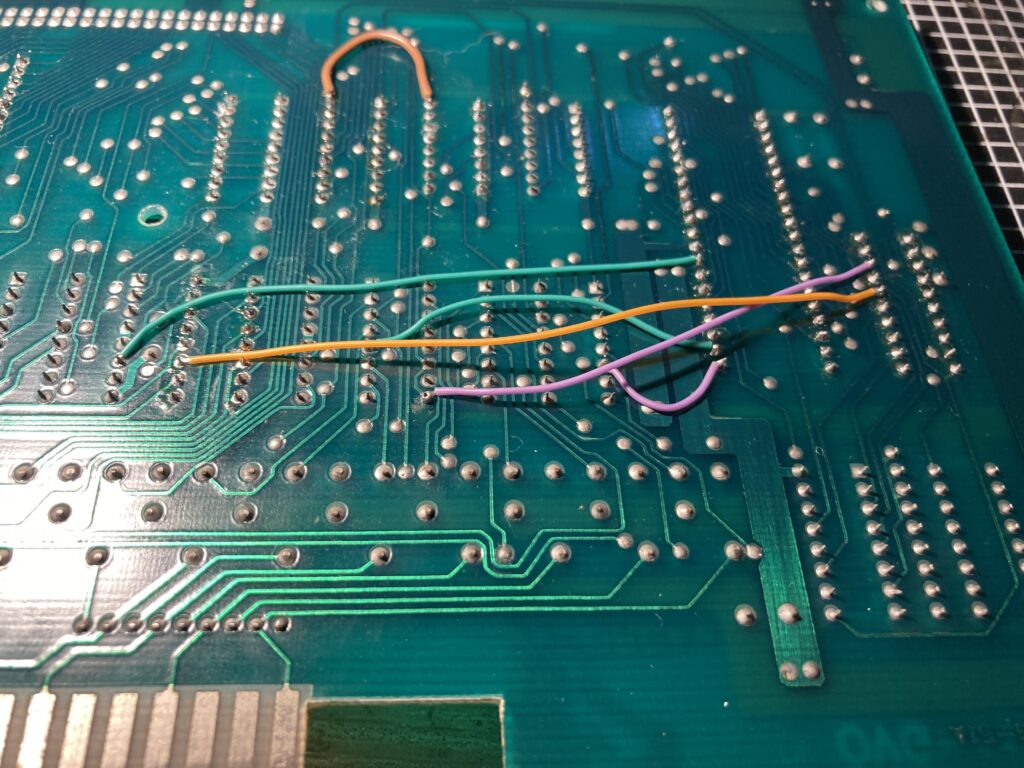

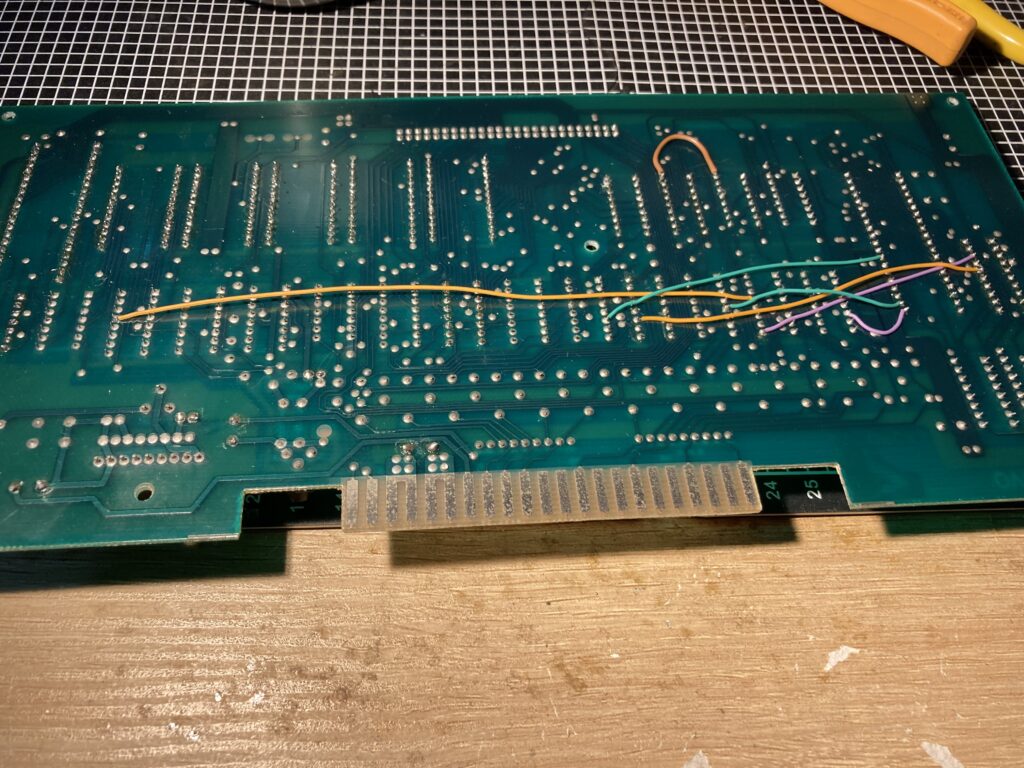

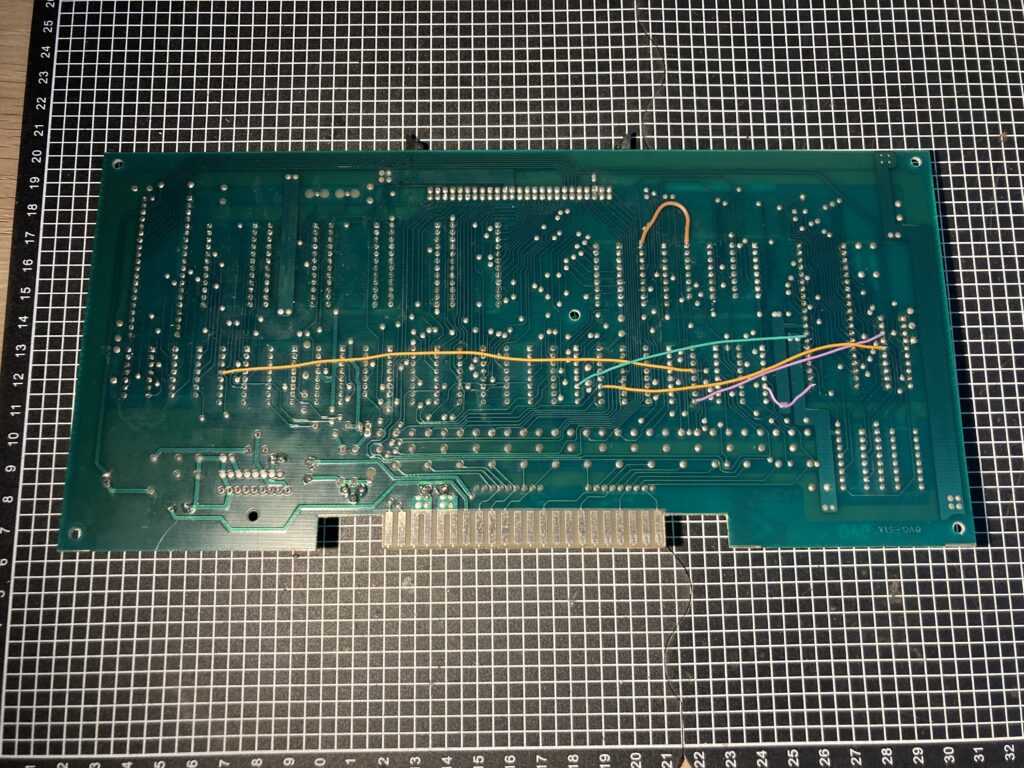

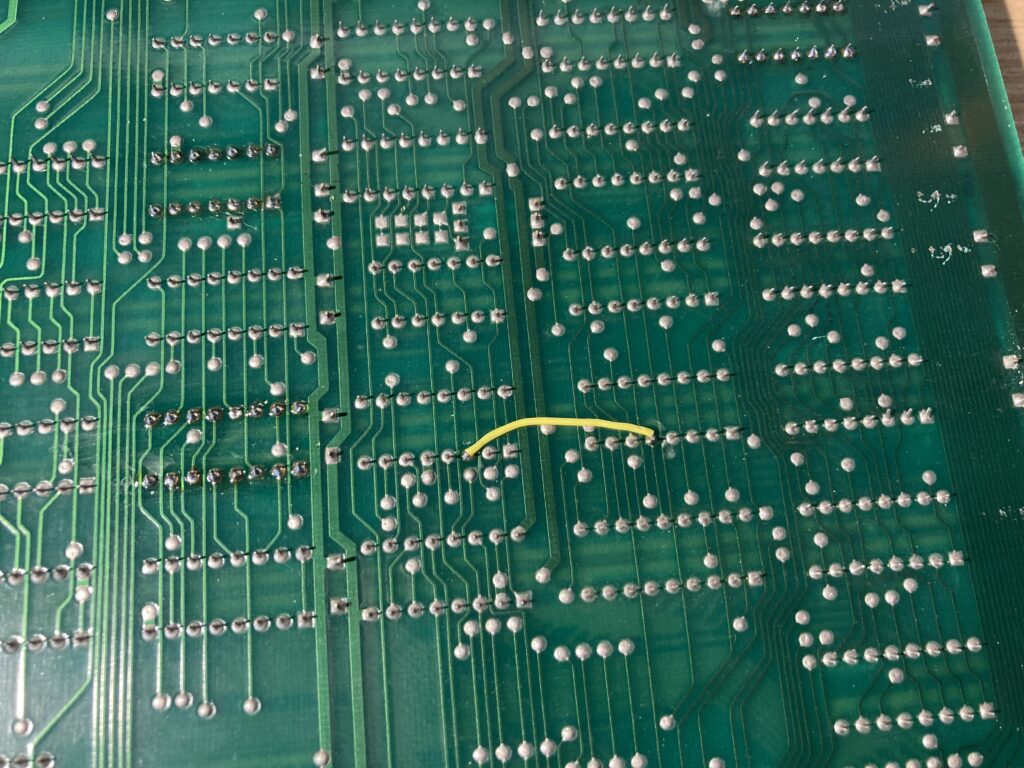

2Eの74LS367(5)との間でパターンが切れていたので繋いだところSRAM(25)に信号が来ました。

スプライトのパレットが変で、ヒットボックス化しているのはEPROM付近のICが怪しいと睨み、付近を片っ端から調べると7Lの74LS08(5)がHIGH固定でした。ここは入力なので出力を追いかけると、9Kの74LS166(13)に辿り着きます。13はPARALLEL OUTPUTとあるので、このIC不良で間違いないでしょう。

74LS166の新品はなかったので、6116目当てに購入したジャンクの『ジャントツ』から拝借します。

スプライトの問題は全て解決しました。動作品の『ゲットスター』と安オシロ、諦めない心のおかげでここまで来ました。あとはサウンドの問題です。

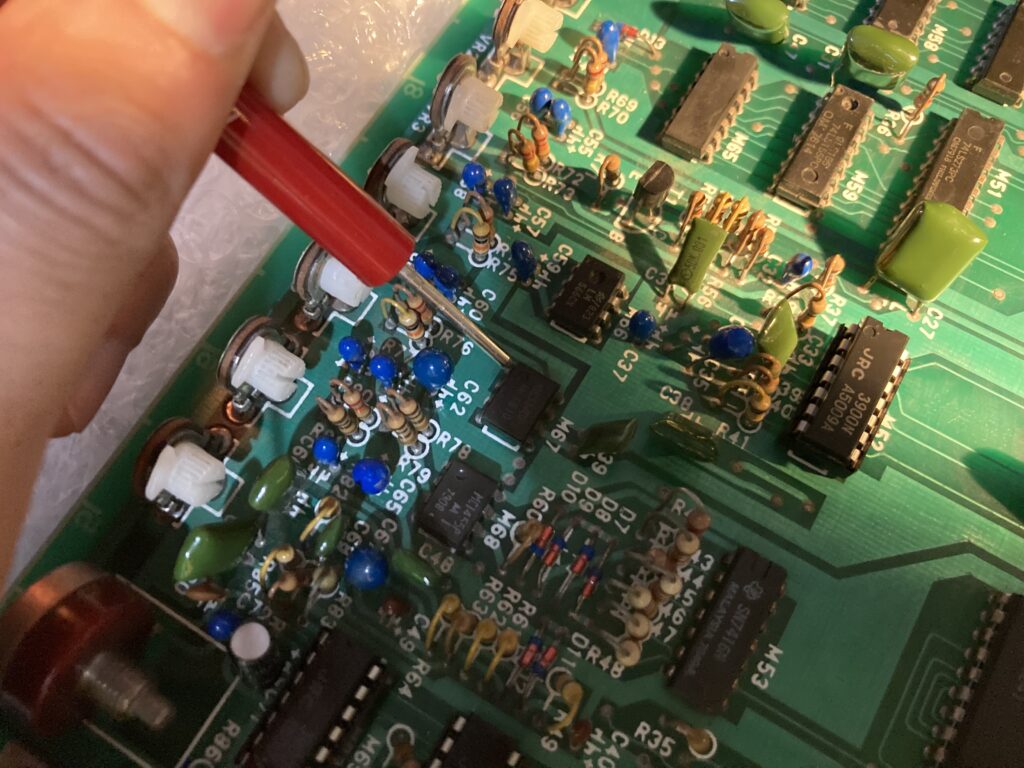

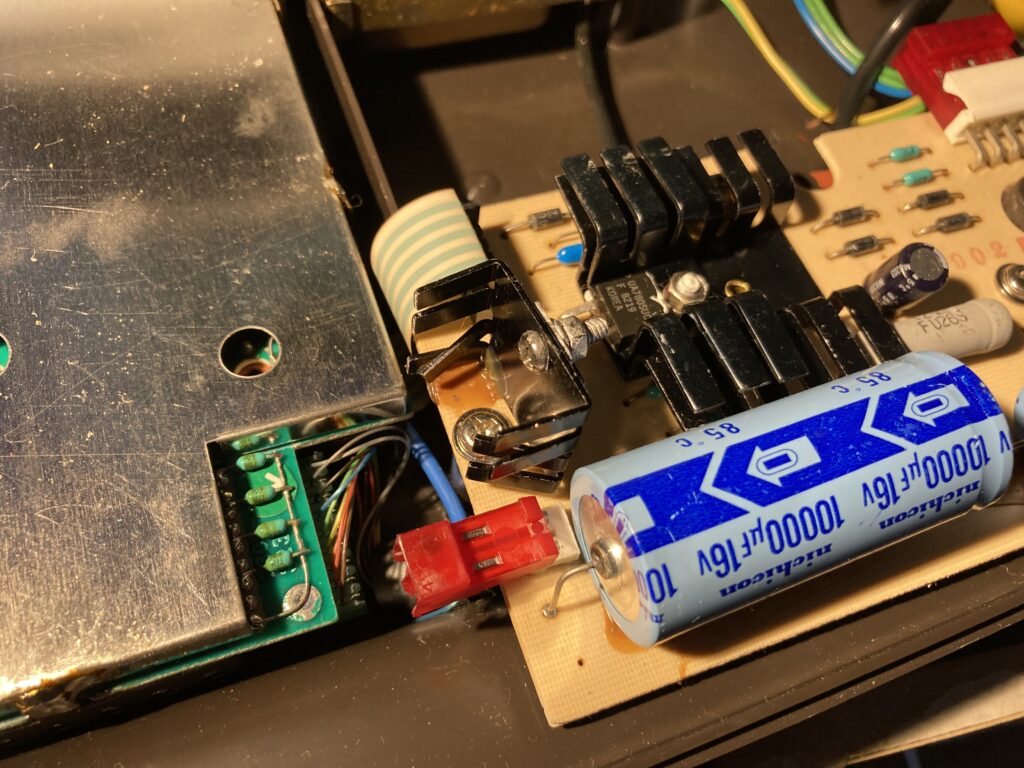

オーディオプローブでYM2149からアンプの出力まで追いかけたところ、C24のコンデンサが抜かれていることに気付きました。

16V470μFのコンデンサが動作品に付いていたので、手元にあった25V470μFを取り付けました。音は問題なく出力されています。

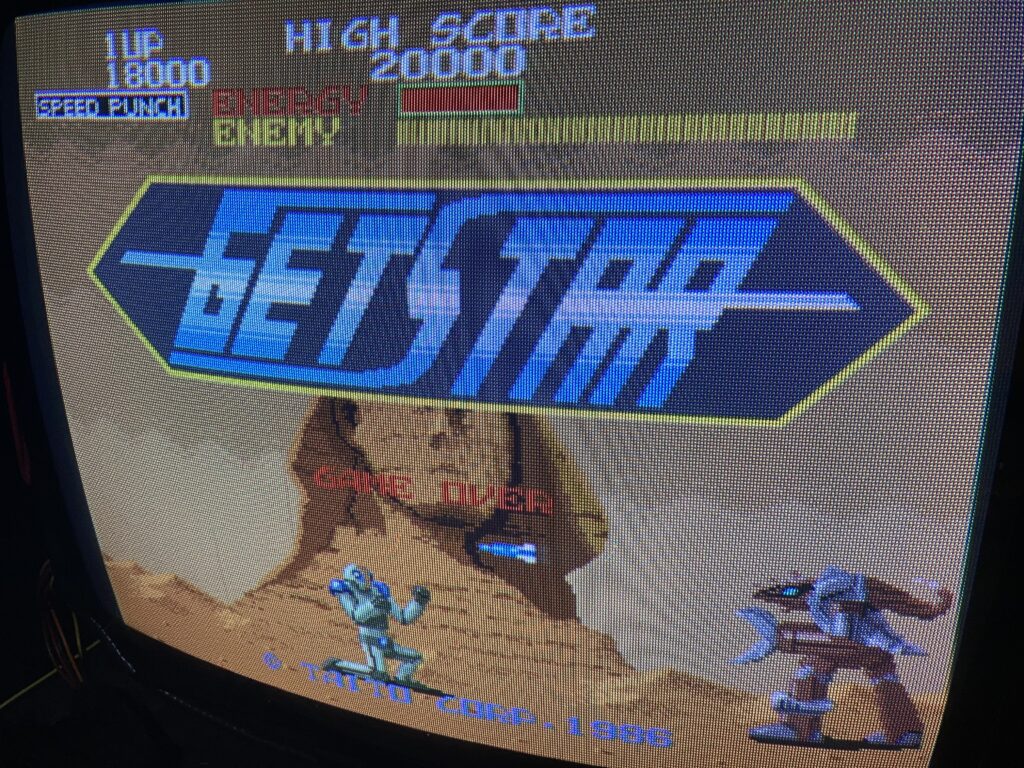

起動すらしなかった『ゲットスター』がようやく問題なく遊べるようになりました。元から面白いゲームですが、その面白さが3割増しで感じられます。1周したけど問題ないのでこれで修理完了とします。

【作業内容】

・EPROM修復、焼き直し

・74S04交換

・74LS04x2 交換

・74LS157x4 交換

・74S163交換

・74LS166交換

・74LS174x2 交換

・パターン切れ修復

・コンデンサ(25V470μF)取付